「最近、うちの子が空手に行きたがらない。親としてどう対応すべきか悩んでいます」

「空手をやめたいって言い始めてるかも…」

「親としてはできるだけ長く空手を続けて欲しいと思っています」

もしかして、こんな風に悩んでいませんか?

お子さんが今まで楽しく練習していたのに急に「練習したくない」と言い出すと、親としては心配になりますよね。

中には、練習のモチベーションが急に切れてしまう子もいます。

そこで今回は、空手を続けられない原因や、親としてできる声かけ、楽しく継続する工夫を紹介します。

さらに、年齢ごとのつまずきポイントや、辞めたいと言われた時の対処法まで丁寧に解説していきます。

「なんとか空手を続けて欲しい」「空手を通じて成長して欲しい」そう願うあなたに、きっと役立つヒントがあるはずです。ぜひ最後までご覧ください!

子どもの練習が継続できない時の対処法5選

子どもが練習を続けられない時、親としてどう対処すべきか悩むこともありますよね。

モチベーションが下がる理由はさまざまですが、適切な対応をすることで、再びやる気を引き出し、練習を続けられるようになる子もいます。

ここでは、そんな時に試して欲しい5つの対処法を紹介します。

- 子どもが空手を辞めたがる本当の理由

- 親のNG対応とは?

- 続けたくなる声かけ

- 練習が楽しくなる工夫

- 継続できた子の成功例

お子さんに空手を長く続けてもらいたいと思う親御さんが、ついしてしまいがちな言動があります。

そうした点に気をつけながら、一緒に考えてみましょう。

子どもが空手を辞めたがる本当の理由

空手を辞めたがる子って、実はけっこう多いんです。

その理由はさまざまで、「痛い思いをした」「先生が怖い」「友だちがいない」なんて声がよく聞こえてきます。

中には「もっとゲームをしたいから」「練習が面倒くさい」という、子どもらしい素直な理由もあります。

でも、それって悪いことじゃないんです。

大人が感じるモチベーションとは違って、子どもにとっては“その瞬間の気持ち”がすごく大切なんですよね。

だからまずは、「どうして空手を辞めたいのか?」って、ちゃんと話を聞いてあげることが第一歩です。

親の勝手な判断で「決めつける」のはNGです。子どもの本音に耳を傾け、何が原因で練習が続かないのかを理解することがとても大切です。

ちなみに、学年が上がるにつれて「他の人と比べて落ち込む」「親の期待に応え続けるのがしんどい」と感じている子も増えてきています。

そのため、「自分だけダメだ…」と感じさせないような声かけが、非常に大切になってきます。

親のNG対応とは?

「もう空手辞めれば?」「そんな根性じゃ練習続かないよ!」なんて、つい言っちゃったこと…ありませんか?

実はそれ、子どものやる気を“ズドーン”と下げるNGワードなんです。

「辞めたい」と言われて、焦る気持ちはよくわかります。

でも、そこで感情的に反応してしまうと、子どもは「空手=叱られる場所」と感じてしまうことがあります。

そうすると、ますます練習に行くのがイヤになってしまったり、空手自体がイヤになってしまう…まさに悪循環ですよね。

子どものためを思うとつい色々と言いたくなる気持ちも理解できますが、親は“先生やコーチ”ではなく、あくまで“応援団”でいることが大切です。

おうちが安心できる場所になれば、子どもはきっともう一度踏み出せるはずですよ。

続けたくなる声かけ

子どもって、びっくりするほど“大人のひと言”に敏感なんです。

「今日もおつかれさま」「上手になったね」って言われるだけで、ふっと顔が明るくなることってありませんか?

そうなんです、魔法のような言葉じゃなくても、ちょっとした気づきや共感が大きな力になるんです。

例えば、「形(型)がビシッと決まっててカッコよかったよ!」とか、「先生に褒められていたね」など、具体的な言葉が入ると、さらに効果がアップします。

今の子どもたちは特に、「褒める→喜ぶ→もっと頑張る」というポジティブなループが自然に生まれやすいんです。

それに、親が空手に興味を持ってくれると、子どもは「見ていてくれているんだ」と安心できます。

たまには空手の技の名前をお子さんと一緒に覚えてみたり、「今日は何を習ったの?」とお子さんに聞いてあげるのも、すごくおすすめですよ!

練習が楽しくなる工夫

子どもが長く続けるには、やっぱり「楽しい!」って気持ちが大事です。

空手は真剣なイメージがありますが、ゲームっぽい練習や、仲間とのちょっとした勝負もモチベーションUPにつながります。

例えば、「ミットを何回連続で当てられるかチャレンジ!」とか、「形(型)を覚えたらスタンプ1個」みたいなご褒美制度も効果バツグンです。

さらに、家でも一緒に「形(型)ごっこ」してみると、親子のコミュニケーションにもなるし、楽しさが倍増します。

「空手=がんばること」じゃなくて、「空手=楽しい時間」と思えるように工夫してみましょう。

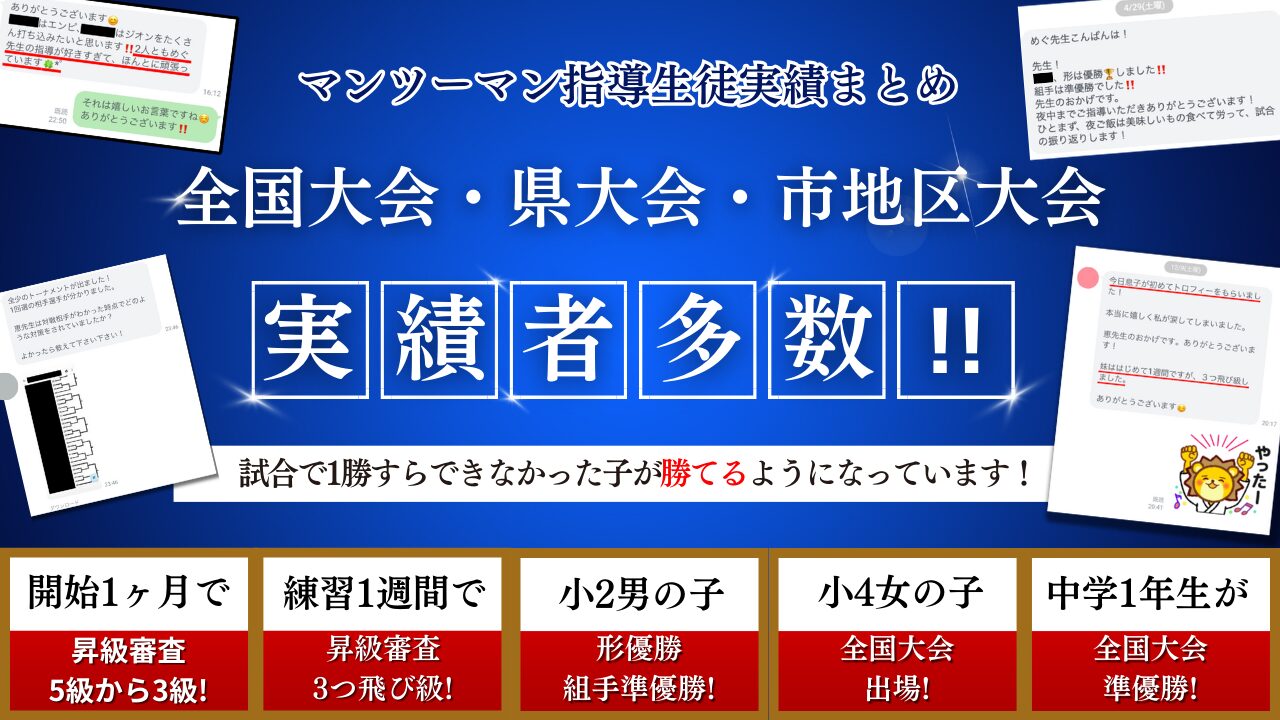

継続できた子の成功例

「もう空手辞める!」って言ってた子が、数年後に黒帯を締めてたり…そんな話は珍しくないんですよ。

空手を長年続けられた子の特徴を見てみると、親自身が「すぐに結果を求めない」「少しずつでも進歩を喜べる」という共通点がありました。

親も「今日の頑張りにOKを出す」スタンスでいると、子どもは前向きに進めるんです。

例えば、週1回でも「今週も道場の練習に行けた!」って褒めてあげるだけで、めちゃくちゃモチベーションが保てるんです。

逆に「大会で勝たないと意味ない」みたいに結果を重視しすぎてしまうと、子どもは苦しくなってしまい空手を辞めたいと感じてしまうこともあります。

継続のコツは、小さな“できた”を見逃さずに、喜びながらお子さんと一緒に成長していくことです。

空手を辞めたがる理由は年齢によって違う

「子どもに空手を辞めたいって言われたけど、どうしたらいいの…?」と悩んでいる親御さんのために、年齢別に多い“辞めたがる理由”を紹介します。

- 未就学児に多い理由

- 小学生が抱える悩み

- 中学生の挫折ポイント

年齢によって悩みや感じ方は変わるもの。

すぐに辞めさせるのではなく、お子さんが辞めたいと思う背景を知ることで、子どもへの関わり方も変わってきます。

それぞれの時期に合わせた接し方を詳しく見ていきましょう。

未就学児に多い理由

まだ小さい未就学の子たちって、まず「空手って何するの?」って感覚なんですよね。

形(型)とかルールとか、難しい言葉が多くて、そもそも意味がわかっていないことが多いんです。

例えば「正座がつらい」「順番を待てない」「飽きちゃう」っていうのも、この年齢ならではの反応です。

でも、それって当たり前のことだから、全然心配しなくて大丈夫です。

大事なのは、「できない」じゃなくて、「今は成長途中」って見守ることなんです。

この時期は「空手を楽しむ体験」だけでOKです。

毎回道場の練習に行って、みんなと練習している。これだけでも本当に立派なことなんだよ!という気持ちで接してあげてください。

小学生が抱える悩み

小学生くらいになると、「なんかうまくいかないな…」「みんなのほうが強いかも」って感じる場面が増えてきます。

この時期は、どうしても“比べる”気持ちが強くなってくるんですよね。

特に真面目な子ほど、自分に自信をなくしやすいです。

それに、学校での友だち関係や勉強との両立など、空手以外のことにも気を取られる年頃。

「他のこともやってみたいな…」って迷うのも、自然な流れです。

そんなときこそ、「ちゃんと頑張ってるよね」って、今の努力を認めてあげることが大切。

目標はちょっと背伸びするくらいがベスト。そして達成できたときは、一緒に思いっきり喜んであげましょう。

「やればできる」って自信がつけば、また一歩前に進む力になりますよ。

中学生の挫折ポイント

中学生になると、空手以外にもやることが一気に増えてきますよね。

部活に塾、テスト勉強に友だちとの時間…本当に毎日がバタバタ。時間のやりくりが難しいお年頃です。

しかも、ちょうど思春期のど真ん中。親の言葉に反発したくなったり、自分のペースを大切にしたくなったり。

そんな時期に「空手辞めたい」なんて言われると、親としては正直ショックだったり寂しかったりしますよね。

でも、ここはグッと堪えて「ちょっと一回空手の練習お休みしてみる?」って“余白”をつくってあげるのも一つの方法です。

空手から少し離れてみることで、「やっぱり空手が好きだったんだなぁ」と感じる子どももたくさんいます。

私もそのうちの一人でした。中1の後半に練習仲間がいなくなり、「なんのために空手を続けているのか」と迷った時期がありました。その後、半年ほど空手から離れ、好きなことをして過ごしていましたが、空手から離れたことで「やっぱり好きだな」と気づくことができたんです。

だからこそ、無理に引き止めるよりも、子どもの気持ちを尊重することが大切です。

そうすることで、また自然と道場に戻ってきたくなることもあります。

中学生だからこそできる経験はたくさんありますので、空手以外のことにもぜひ挑戦させてあげましょう。

空手を続けるメリットを再確認しよう

「空手を続けることで得られるメリットって何だろう…?」と考えている方のために、空手を続けることで得られる大切なポイントを4つ紹介します。

- 礼儀や集中力が育つ

- 心と身体が強くなる

- 大会で得られる達成感

- 自信につながる成功体験

「練習しないで成長する」ということはありませんが、続けることで着実に力がついていきます。

それぞれのメリットを詳しく確認していきましょう。

礼儀や集中力が育つ

空手のすごいところって、「礼に始まり、礼に終わる」ってくらい、礼儀を大事にするところなんです。

道場に入るときも、先生や仲間に対しても、きちんと頭を下げてあいさつ。自然とマナーが身につきます。

姿勢を正したり、しっかり立ったり座ったりするのも、ちゃんと理由があるんですよね。

こういう「静と動」の練習を通じて、子どもたちの集中力もどんどん育っていきます。

学校生活でも、先生の話を聞く姿勢が変わってきた!って喜ぶ保護者さんも多いです。

心と身体が強くなる

空手って、見た目以上にかなりハードなんです。

全身をフル活用するから、筋力や持久力だけでなく、バランス感覚や柔軟性もぐんぐんアップします。

でも、それだけじゃないんです。実は、「心の強さ」も大きく鍛えられるんですよ。

例えば、大きな声で気合を入れたり、失敗してもあきらめずに何度も挑戦したり。

「失敗しても大丈夫」「次に活かせばいいんだ」って、自然に学べるんです。

こうして、空手の練習は心も体もタフにしてくれます。

大会で得られる達成感

空手を続けていると、いつかは必ず訪れる“大会”や“昇級試験”。

このドキドキのイベントが、子どもにとってとても貴重な経験になるんです。

本番に向けて頑張る→練習を重ねる→緊張する→でも挑戦する→やりきる。

この一連の過程が、すべて子どもの「達成感」や「自信」へとつながるんですよ。

例え試合で負けてしまったとしても「次は頑張ろう!」と思えるようになるのは、子どもの大きな成長のあらわれです。

親として一緒に応援し、共に喜び、時には涙を流す瞬間があるかもしれません。

それも、子どもにとっては大きな意味のある経験なんですよ。

自信につながる成功体験

空手って、ほんの少しずつだけど「前よりできるようになった!」って瞬間がたくさんありますよね。

例えば、「形(型)を覚えた」「先生に褒められた」「帯の色が変わった」…これって、すごく嬉しいことなんです。

こうした「小さなできた」の積み重ねが、子どもにとっての“自信のタネ”になります。

「僕・私ってやればできる!」って思えるようになると、空手だけじゃなく、他のことにも前向きになれます。

この成功体験が、将来どんな場面でも「まずやってみよう!」ってチャレンジする力につながっていきます。

子どもが続けたくなる環境の作り方

「空手を続けたくなる方法ってないの…?」と気になる方のために、子どもが空手を続けたくなる環境作りのポイントを紹介します。

- 道場選びのポイント

- 親のサポートの仕方

- 遊びと練習のバランス

- 仲間との関係づくり

- 続ける仕掛けを作る

子どもが空手を続けたくなるための環境作りにはコツがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

道場選びのポイント

空手を続けるかどうかは、実は“どこの道場に通うか”が大きく影響しています。

先生の人柄や子どもへの接し方、道場の雰囲気はとても大事。見学して実際に感じてみることをおすすめします。

例えば、先生が優しく声をかけてくれるとか、初心者でもしっかりサポートしてくれるところだと安心感がありますよね。

また、同年代の子がいるかも重要なポイント。友だちがいれば、もっと楽しく練習できること間違いなしです。

同級生で練習相手がいなくなって空手を辞めてしまう子もいるので、練習相手がいるのかはちゃんと確認しておいてくださいね。

もちろん「家から近い」「通いやすい」も大切なポイントですが、何より大事なのは、子ども自身が「ここなら楽しく続けられそう!」と感じられるかどうかです。

すでに道場に通われている方は、道場の練習などを振り返ってみましょう。

親のサポートの仕方

送迎や月謝の支払いだけで終わりにしていませんか?もちろんそれも大切ですが、もう一押しで子どものやる気を引き出せるかもしれません。

例えば、「今日の練習どうだった?」や「技が上達してるね!」と声をかけてあげるだけで、子どもはもっと頑張りたくなるものです。

練習後に小さなご褒美を用意するのも、嬉しいサプライズになりますよ。

親が応援している気持ちを伝えれば、子どもは前向きに頑張れます。

遊びと練習のバランス

子どもにとって、「遊ぶこと」ってものすごく大切な時間なんです。

だから、空手だけでぎっちりスケジュールを埋めてしまうと、「やりたくない…」ってなっちゃうこともあります。

「練習がある日でも、帰ったらゲームできるよ」「週末は友だちと遊べるよ」ってバランスが取れていると安心できます。

頑張る日とリラックスできる日、どっちもあると続けやすくなるんですよね。

中には「毎日練習しないと上手くなれない」と思う親御さんもいますが、実は体を休めることも練習の一部なんです。だから、休むことも大切だと理解して、休ませる「勇気」を持つことが大事なんです。

空手の練習にメリハリをつけることで、「空手だけの生活」ではなく「空手もある生活」にしていくことが、長く続けるためのコツです。

仲間との関係づくり

道場に“友だち”がいるって、それだけでめちゃくちゃ心強いんです。

「あの子に会いたい」「一緒に頑張りたい」って気持ちがあると、自然と足が向くようになります。

また、保護者同士が少しでも話せる関係を作っておくと、情報交換もできるし心強いです。

道場のイベントや、親子で参加できる合宿なんかも、仲良くなるチャンス。

「自分の居場所がある」「仲間とつながってる」って感じられることが、続ける力になります。

続ける仕掛けを作る

子どもは「ゲーム感覚」で楽しむのが大好きです!

だから、空手にもちょっとした「仕掛け」を加えると、モチベーションがアップします。

例えば、「5回練習に行けたらシール1枚」「昇級したらアイス1個」など、ごほうび制度を取り入れてみてください。

シールやスタンプを集めるのも視覚的に楽しくて、続けやすくなります。

「続けたらいいことがある!」と感じれば、子どもはもっと頑張れるようになります。

それでも空手を辞めたいと言われたら

「空手を辞めたいと言われたけど、どうしたらいいの…?」と悩んでいる方のために、辞めたくなった理由と対処法を紹介します。

- 辞めさせる?続けさせる?

- 他の習い事へ移る判断

- 辞める時の声のかけ方

「空手をやりたくない」と言われたときは、無理に続けさせるのではなく、まずはその理由をしっかり聞いてあげることが大切です。

それぞれのケースに合った対応をすることで、再び空手へのモチベーションが回復するかもしれません。

辞めさせる?続けさせる?

子どもから「空手をもう辞めたい…」って言われると、親としてはとても悩みますよね。

「続けさせるべきか」「無理にやらせたくないな…」と、心の中で葛藤が生まれます。

でも、重要なのはその「辞めたい」という気持ちが一時的なものなのか、本気で辞めたがっているのかを見極めることです。

疲れやストレス、たまたま嫌なことがあっただけで気持ちが揺れている場合もあります。

だからこそ、まずは数日様子を見たり、「どうして空手を辞めたくなったの?」と落ち着いて話を聞くことが大切です。

無理に続けさせようとしてしまうと、空手そのものが嫌いになってしまう可能性もあります。

大人が決めすぎず、子ども自身が「これがいい」と感じられるような選択の場を用意してあげましょう。

他の習い事へ移る判断

「空手を辞めたら、次は何をさせよう…?」って、つい考えちゃいますよね。

でも、他の習い事にパッと移る前に、ちょっと立ち止まってみるのがおすすめです。

「空手の何がイヤだったのか」「どこがつらかったのか」を聞いてみると、次の習い事選びにすごく役立ちます。

もしかしたら「団体より1人でできる競技の方がいい」とか、「体より頭を使う方が好き」というような傾向が見えてくるかもしれません。

あと、「また空手をやりたくなったら戻ればいいよ~」と言ってあげておくと、子どもも安心できます。

子どもが自分でしっかり悩んで選んだことが、成長の一歩になると良いですね。

辞める時の声のかけ方

空手を辞めることになったとしても、「今までよく頑張ったね!」と、まずはしっかり労ってあげてください。

途中で空手を辞めるのって、実は子どもにとってもすごく勇気がいることなんです。

大人が長年続けてきた仕事を辞めるかどうか迷うのと同じように、子どもが空手を辞めるかどうかを決めるのは、簡単なことではないんです。

「辞める=悪いこと」じゃないと伝えてあげることで、次にまた前向きにチャレンジする気持ちを育むことができます。

だから「応援してるよ」「またやりたくなったらいつでも空手を始めようね」って、前向きな言葉をかけてあげましょう。

その一言が、子どもの“挑戦する気持ち”を守ってくれるんです。

まとめ

子どもが空手の練習を続けられない理由って、意外とたくさんあるんですよね。

でもそのひとつひとつには、ちゃんと“理由”や“気持ち”があって、そこに寄り添ってあげることがいちばん大切なんです。

親の声かけひとつで、子どものやる気が戻ってくることもありますし、ちょっとした工夫で「続けたい!」と思えるようになることもたくさんあります。

そして、空手だけを続けることが正解じゃないということも、忘れないでくださいね。

子どもの気持ちを大事にしながら、一緒に悩んで、一緒に決めて、一緒に成長していく。

空手を通して親子で過ごした時間は、きっと何よりの宝物になります。

「この経験があってよかった」と思える日がきっと来ますから、焦らず、少しずつ進んでいきましょう。応援しています!