「空手の日本代表選手がやっている練習なら、きっと正しいに違いない」

「道場の先生に上手い人の真似をしろと言われた」

「YouTubeやDVDを見せながら子どもと一緒に練習しています」

そう思って取り組んでみたけれど、うまくいかない、試合で全く使えていない…そんな経験はありませんか?

たしかに、トップ選手たちの練習方法は魅力的で説得力があります。

しかし、それが必ずしもあなたのお子さんにとって“正しい練習”とは限りません。

お子さんが練習を一生懸命に頑張っているのに試合で勝てないと悩んでいる人ほど、子どもに合った練習方法を見直すタイミングかもしれません。

そこで今回は、「日本代表選手の練習方法が正しい練習とは限らない」という視点から、練習法を選ぶためのヒントを紹介します。

日本代表選手のように強くなるために、本当に必要な考え方とは何か?

「次の試合で絶対に勝ちたい」という方にとって、必読の内容です。ぜひ最後までご覧ください。

日本代表選手の練習が正しい練習とは限らない理由

日本代表選手が行っている練習であっても、すべてが正しいとは限りません。

その方法がすべての人にとって効果的であるとは言い切れないのです。

特に、まだ成長途中にある選手にとっては、体への負担や習得の難しさなど、さまざまな問題が生じる可能性もあります。

ここでは、「なぜ日本代表選手の練習をそのまま取り入れるべきではないのか」について、いくつかの視点から考えていきます。

- 練習法の落とし穴

- 個人差の重要性

- 過去の常識は今の非常識

- 精神論だけでは勝てない

お子さんに合った練習スタイルを見つけるためにも、冷静に情報を見極めていくことが大切です。

練習法の落とし穴

一見すると理にかなっているように思える練習法でも、実は注意すべき点がある場合があります。

例えば、日本代表選手が取り入れている高度なトレーニングメニューは、前提として彼らの経験や基礎能力に支えられていることが多いのです。

そのため、同じ方法を初心者が真似しても、十分な成果が得られないだけでなく、ケガのリスクを高めてしまう可能性もあります。

また、過度な反復や無理なフォームを繰り返すことで、変なクセがつくケースも少なくありません。

練習を選ぶ際は、派手さや効率の良さだけを求めるのではなく、「今の子どもの理解度や体力に合っているのか」をしっかり見極めることが大切です。

信頼できる第三者の意見を取り入れることも、大切な判断材料になります。

個人差の重要性

空手の技術向上には、子ども自身の特徴を理解したうえで練習を選ぶことが欠かせません。

選手ごとに、筋力、柔軟性、反応の速さなどの身体的特性には違いがあります。

例えば、踏み込みのスピードを重視した方が良い子もいれば、スタミナ強化を優先した方が良い子もいます。

全員が同じ内容で練習しても、得られる成果は同じにはなりません。

子どもの得意・不得意を見極め、それに合わせて練習内容をアレンジしていく工夫が必要です。

「みんながやっているから」という理由で選ぶのではなく、「子どもにとって必要な練習なのか」を考えることが大切です。

それが、無理なく継続できる練習につながっていきます。

過去の常識は今の非常識

空手に限らず、スポーツ全般においてトレーニングの常識は時代とともに変化していきます。

かつては、「とにかく量をこなすこと」が重視されていた時代もありました。

しかし現在では、効率性やケガ予防を意識した質の高い練習が重視されています。

例えば、以前は走り込み中心だった練習も、現在では短時間集中型のトレーニングや体幹トレーニングなどに置き換わってきています。

過去のやり方が、今のお子さんにとってもベストとは限らないという視点を持つことが重要です。

古い方法を否定する必要はありませんが、柔軟に見直していく姿勢が成長を促します。

時代に合ったアプローチを取り入れることで、より確かな成果につながるでしょう。

精神論だけでは勝てない

空手は精神力を重視する武道である一方で、実際の試合では技術力や判断力が勝敗を左右します。

「気持ちで勝つ」「気合いが大事」といった言葉も大切ですが、それだけでは十分ではありません。

試合で勝つためには、戦術の理解、スピード、反応力など、具体的な力を養う必要があります。

精神論に頼りすぎると、技術や戦略の改善が後回しになる恐れがあります。

気持ちと実力のバランスを取りながら、客観的に自分を見つめ直す時間も大切です。

心を強くすることと、技術を磨くことは、どちらも欠かせない要素です。

偏ることなく両方を伸ばす意識が、実力の底上げにつながります。

空手の正しい練習とは何かを再定義しよう

「空手の練習はこうあるべき」と言われることがありますが、その“正しさ”は時代や人によって変わるものです。

これまで常識とされてきた方法も、子どもにとっては合わないこともあるかもしれません。

だからこそ、子どもの成長を後押ししてくれる「本当に意味のある練習」を見つけることが大切なんです。

ここでは、空手の練習を見直すうえで意識したい3つのポイントをご紹介します。

- 姿勢とフォームを見直す

- 反復よりも質を重視

- フィードバックを活用

一つずつ丁寧に確認して、子どもに合うスタイルを探してみましょう。

姿勢とフォームを見直す

空手の技がうまく決まらないとき、まず見直すべきは姿勢やフォームです。

どれだけ力を入れても、基本姿勢が崩れていると技のキレや安定感が損なわれます。

体の軸がブレていたり、無意識に肩に力が入りすぎていたりすることもあります。

こうしたクセは、自分では気づきにくいものです。

練習の際には、動画で自分の動きを確認したり、他者からアドバイスを受けるのが効果的です。

小さなズレでも、長期的には技術の差になります。

上達を目指すには、まず基本からしっかり取り組むことが大切です。

反復よりも質を重視

練習量ももちろん大切ですが、それ以上に大切なのが「質の高さ」です。

ただ何回も同じ動作を繰り返すだけでは、実力はなかなか伸びていきません。

毎回の練習で、「何を意識するか」「どの動作を改善したいのか」を明確にすることが大事です。

集中力が続かないまま練習を重ねても、むしろ変なクセがつく可能性もあります。

例えば短時間でも集中した10回の練習は、漫然とした100回よりも効果的なことがあります。

時間よりも中身を重視する姿勢が、より確かな成果へとつながります。

これからの練習では、ただ数をこなすだけではなく、一回一回の練習の質を大切にしていきましょう。

フィードバックを活用

ひとりで取り組む練習だけでは、どうしても限界があります。

そのためにも、外からのフィードバックはとても重要です。

自分ではうまくできていると思っていても、実はタイミングや姿勢にズレがある場合も少なくありません。

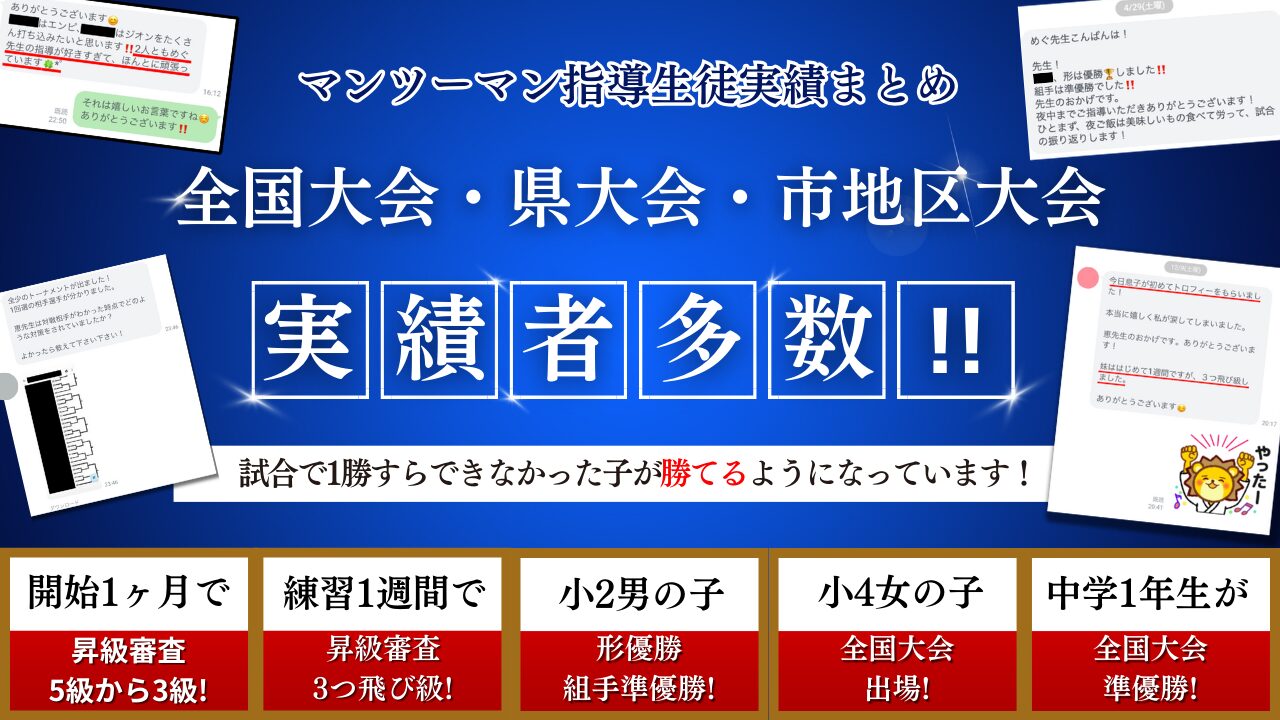

信頼できる指導者や仲間のアドバイスは、技術の修正にとても役立ちます。

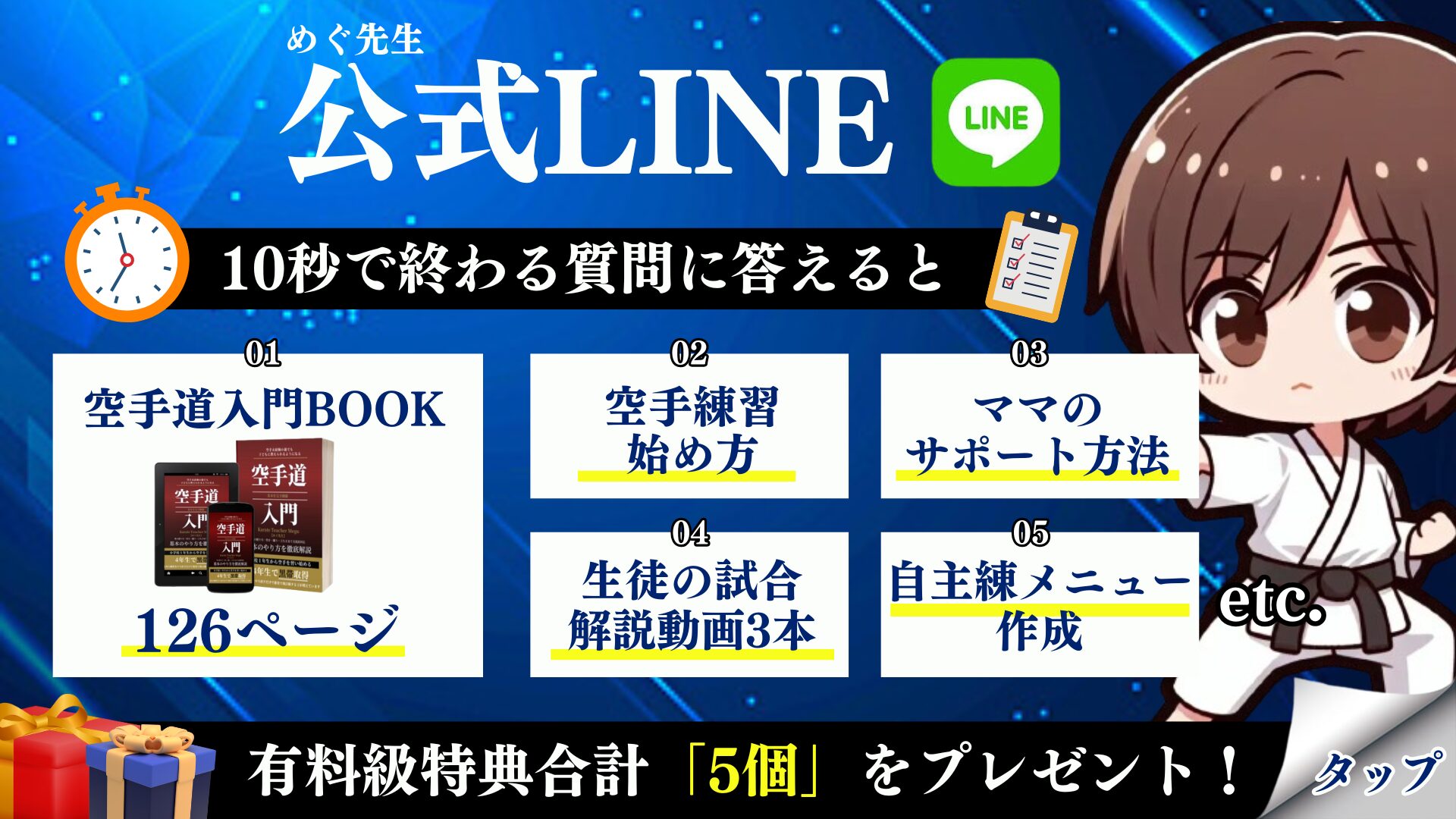

最近では、空手のオンラインサロンやオンライン教室に入ったりし、個別指導を受ける子も増えています。

こうしたテクノロジーを取り入れるのも一つの方法です。

自分だけでなく、外からのアドバイスや意見を取り入れることで、成長のスピードが加速します。

日本代表の練習も鵜呑みにしてはいけない

日本代表選手が行っている練習方法を見ると、「自分もこれをやれば強くなれる」と感じるかもしれません。

たしかに、日本代表クラスの選手たちが実践している内容には説得力があります。

しかし、それがすべての選手にとって最適であるとは限らないのです。

ここでは、日本代表選手の練習を取り入れる際に注意すべき点を、3つの視点から解説していきます。

- 練習法の背景を知る

- 全員に合うとは練習限らない

- 情報を見極める視点

情報をうまく活用するために、「正しそうに見える内容」を一度立ち止まって考える習慣を持ちましょう。

練習法の背景を知る

日本代表選手の練習は、高い基礎体力や豊富な経験を前提として構成されています。

つまり、その練習法はすでに一定のレベルに達した人にとって適している場合が多いのです。

例えば、強度の高いトレーニングは、基礎ができているからこそ効果を発揮します。

まだ発展段階にある選手がそのまま真似しても、期待したような結果が出ないどころか、ケガの原因になることもあります。

また、SNSや動画で紹介される練習は、内容の一部が省略されていたり、見栄えを重視して編集されている場合もあります。

その情報の裏側にある「誰に向けた練習なのか」という視点を持つことが重要です。

表面的な内容だけで判断せず、背景まで考えて取り入れる姿勢が求められています。

全員に合うと練習は限らない

どんなに優れた練習方法でも、それがすべての人に効果的とは限りません。

身体のタイプ、得意な技、経験年数などによって、最適な練習内容は変わってきます。

日本代表選手が結果を出せている練習でも、それが別の選手に合うとは限らないのです。

例えば、瞬発力に優れた選手と持久力を重視する選手では、必要とする練習メニューが異なります。

子ども自身の特徴を理解した上で、「どの部分を参考にするか」を選び取ることが大切です。

他の人の成功パターンをそのまま取り入れるのではなく、お子さんに最適な方法にアレンジすることが重要です。

それが、無理なく効果的な練習につながります。

情報を見極める視点

今は、練習法に関する情報が簡単に手に入る時代です。

動画やSNSなどで、さまざまなトレーニングが紹介されていますが、そのすべてが信頼できるとは限りません。

中には、注目を集めるために極端な内容を強調しているケースもあります。

また、視聴者のレベルを考慮せず発信されているものも多く、内容が一方的である場合もあります。

こうした情報に対しては、「この内容は子どもにとって本当に必要なのか?」という視点を持つことが大切です。

情報の量に流されるのではなく、質や信頼性を見極めながら取捨選択していくことが、練習効果を高めるコツになります。

情報は道具であり、使い方次第で大きな差が生まれます。ぜひ参考にしてみてください。

指導者と選手の間で起こる「ズレ」とは?

空手の練習を続けている中で、指導者との考え方の違いに戸惑うことがあるかもしれません。

「なぜこの練習をやるのか分からない」「子どもの目標と合っていない」と感じる場面もあるでしょう。

そのようなズレが続くと、練習への意欲や信頼関係にも影響を与えます。

ここでは、そうしたズレがどうして生まれるのか、そしてどう向き合っていけばよいのかを考えていきます。

- 目標設定の違い

- 過去の成功体験にとらわれる

- 指導法のアップデート不足

お互いの立場を理解することが、より良い練習環境づくりにつながるはずです。

目標設定の違い

選手と指導者で、目指しているゴールが異なることがあります。

例えば、選手は「大会で結果を出したい」と思っていても、指導者は「基礎を徹底させたい」と考えている場合などです。

どちらも間違ってはいませんが、優先順位が違うことで認識に差が出てしまうのです。

その結果、練習内容に納得できなかったり、やらされている感を持ってしまうことがあります。

こうしたギャップは、対話によって埋めていくことが可能です。

自分の考えや目標を先生に伝えることで、指導者も理解を深めてくれるはずです。

練習が一方通行にならないように、子どもたちが先生に自分の考えを伝えられる時間をつくることが大切です。

過去の成功体験にとらわれる

指導者の中には、自分が経験してきた練習法を重視する方もいます。

「これで自分は強くなれた」という実感があるからこそ、それを後輩にも伝えたいという思いがあるのです。

しかし、時代や環境が変われば、同じ方法が通用しないことも出てきます。

例えば、昔は走り込み中心だった練習も、今は技術と判断力を高める練習メニューにシフトしています。

過去の経験にこだわりすぎてしまうと、現代の選手に合った指導が難しくなることもあります。

選手としては、今の自分に合った方法が必要であることを、丁寧に伝えることがポイントになります。

経験を尊重しつつ、新しい考え方も取り入れていける関係が理想です。

指導法のアップデート不足

どんな分野でも、教え方やコミュニケーションの方法は常に進化しています。

空手も例外ではなく、選手の世代や価値観に合った指導が求められるようになってきました。

例えば、昔ながらの厳しい指導が今の若い世代に合わない場合もあります。

現在では、対話を重視した「コーチング型指導」が注目されており、選手の考えを引き出すスタイルが増えています。

一方的な指示ではなく、目的や意図を共有しながら進める練習が、納得感のある成果につながります。

指導者も選手も、互いに学び合う姿勢がより良い練習環境をつくります。

変化を受け入れる柔軟さが、強さを引き出す鍵になるかもしれません。

最新の練習については、関連記事「「教える」が変わった!組手経験から見えた、いまどきの空手指導のリアル」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

子どもに合った空手練習を見つけるコツ

「頑張っているのに思うように伸びない」「練習が子どもに合っていない気がする」そう感じるときは、取り組み方を見直す良い機会かもしれません。

練習の効果を最大限に引き出すには、子どもの特徴や目的に合ったメニューを選ぶことが大切です。

他の人と同じことをやっても、同じ結果が出るとは限らないのが空手という競技の難しさでもあります。

逆にいえば、子どもに合う方法を見つけることで、無理なく上達しやすくなるということです。

この章では、子どもに適した練習方法を見つけるための3つの視点を紹介していきます。

- 子どもの体のタイプを理解

- 目的に合わせて練習内容を選ぶ

- フィードバックを受けられる環境を整える

小さな工夫が、大きな変化につながるかもしれません。

子どもの体のタイプを理解

まずは、子どもの身体的な特徴や動きのクセを把握することから始めましょう。

例えば、パワー型で一撃に重さが出せる人もいれば、スピードとタイミングを活かすのが得意な人もいます。

人それぞれ動きやすいフォームや力の入れ方には違いがあり、型どおりの動きを追いかけるだけでは成果につながりにくい場合もあります。

最近では、身体の特性に合わせた重心のかけ方や可動域の分析が注目されるようになっています。

子どもの特徴を知ることで、無理なくパフォーマンスを引き出せる方法が見つかるはずです。

動画を使って子どもの動きを確認する、専門のコーチに見てもらうなど、客観的な視点を取り入れることも効果的です。

強みを活かすことが、成長の近道になりますよ。

目的に合わせて練習内容を選ぶ

すべての練習が、すべての人にとって必要というわけではありません。

大切なのは、「自分は何のために空手の練習をしているのか」を明確にすることです。

例えば、試合で勝ちたい人と、基本動作を安定させたい人とでは、優先すべき練習が変わってきます。

目標を意識することで、取り組む内容にも方向性が生まれます。

また、闇雲にトレーニングするよりも、目的に沿った練習メニューの方がモチベーションも維持しやすくなります。

必要であれば、練習日記をつけて「何のための練習か」「どんな結果が出たか」を振り返るのもおすすめです。

目的と内容をつなげる意識が、練習の質を上げるポイントになります。

フィードバックを受けられる環境を整える

どれだけ一生懸命に練習していても、自分ひとりでは気づけない部分があるものです。

だからこそ、信頼できる誰かからのフィードバックを受ける機会を持つことが重要です。

例えば、構えのわずかなズレやタイミングの違いなど、第三者に指摘されて初めて気づくことも多いはずです。

最近では、スマートフォンで自分の動きを撮影して確認したり、AI解析を活用したフィードバックを受けたりする方法もあります。

こうした仕組みを上手に取り入れることで、修正すべき点が明確になり、上達のスピードも上がります。

誰かに見てもらう環境を作ることは、安心して練習に打ち込める土台にもなります。

「気づく→改善する」という流れを自然に作るためにも、ひとりで悩まず、まわりの力も借りながら進んでいきましょう。

いつでも気軽に先生に質問したいという方は、関連記事「30日で子どもの空手が上達する自主練マスター講座」を作成していますので、ぜひ参考にしてみてください!

まとめ

ここまで、日本代表選手の練習法を例にしながら、空手の練習に対する考え方を見直してきました。

空手の練習に取り組む中で、「日本代表のような練習が正しい」と思い込んでしまうことは少なくありません。

しかし、日本代表選手の練習方法が必ずしも正しい方法だとは限らないという視点を持つことで、お子さんに合った課題や目的に最適な練習方法を選ぶことができるようになります。

トップ選手の練習を参考にするのは良いことですが、鵜呑みにせず、お子さんに適したスタイルへと調整する意識が大切です。

どんな練習法でも「合う・合わない」はあり、成長のスピードや方向性も人それぞれです。

お子さんの体や考えに合った方法を選ぶことで、練習の手応えが変わり、結果にもつながっていくはずです。

焦らず、柔軟に、お子さんのペースで「正しい努力の方向」を一緒に見つけていきましょう。