「空手の試合って、いつからどんな準備をすればいいの?」

「いつも試合前に焦ってしまいます」

「計画を立ててその通りに練習できるようにしたい」

こんな風に感じたことがある人は多いのではないでしょうか。

とくに初めて子どもが大会に出るときは、ワクワクよりも「ちゃんとできるかな…」って気持ちが強くなりがちです。

実は、事前にスケジュールを立てるだけで、緊張や迷いを減らせるんですよ。

でも、ただ闇雲に練習しても、なかなか結果に結びつかないのが空手の難しいところ。

そこでこの記事では、空手の試合スケジュールの立て方から、試合直前・当日の注意点、さらに試合後の振り返りまで、わかりやすく丁寧に解説します。

まずはこの記事で、お子さんにぴったりのスケジュールを一緒に見つけていきましょう。

空手の試合スケジュールの立て方完全ガイド

子どもが空手の試合に出ることになったけど、「何から練習させればいいの」って思ったことありませんか?

ただなんとなく練習してるだけじゃ、本番で力を出しきるのってなかなか難しいんです。

そこで大事になるのが、自分だけの“スケジュール作り”です。

しっかり計画を立てておくと、気持ちにも余裕が出てきて、練習にもメリハリがつきます。

特に初めて試合に出る人にとっては、「安心できる地図」みたいなもの。

ここでは、試合日から逆算したスケジュールの立て方を、わかりやすく紹介していきます。

- 試合日を逆算しよう

- 練習計画を立てる

- モチベーション管理の工夫

今日からできることなので、ぜひ参考にしてみてください。

試合日を逆算しよう

まずやってほしいのは、「試合日から逆にスケジュールを組む」ことです。

例えば、試合まであと4週間あったら、それぞれの週にテーマを決めて練習するとすっごく効率的なんですよ!

「第1週は基本をしっかり」「第2週は形(型)を重点的に」みたいに、目的をハッキリさせておくと練習で迷わないんです。

毎日全力で詰め込むよりも、ちょっとずつステップアップしていく方が身につきやすいんですよね。

私はスマホのカレンダーアプリに練習内容を書いて、終わったらチェックつけるのが好きでした!

それだけで、「おっ、がんばってるな自分」って思えるんです。

試合までの道のりが目に見えると、不安も減るし、自信もじわじわ湧いてきます。

まずは紙でもアプリでもいいので、試合日から逆算をして予定を書き出してみましょう。

練習計画を立てる

スケジュールがざっくり決まったら、次は「どんな練習をするか」です!

毎日同じメニューだと正直飽きてしまいますし、体も慣れてしまい効果が出にくくなってしまいます。

そこでおすすめなのが、「曜日で内容を分ける」方法です。

例えば、月曜と木曜に形(型)、火曜と金曜に組手、水曜は体力トレーニング、土曜は復習の日といった具合に曜日ごとにメニューを分けることで、練習に飽きることなく、無理なく継続しやすくなります。

もちろん、週1日はしっかり休む日も作ってくださいね。

この「バランス感覚」がすごく大事で、がんばりすぎもサボりすぎもNGです。

まずは、お子さんとしっかり話し合いながら、一緒にスケジュールを考えていきましょう。

モチベーション管理の工夫

練習を継続するには、「モチベーションを維持する工夫」がとても大切です。

「よーし、今日も頑張るぞ~」って毎日言えたらいいんですが、実際そんなに子どものテンションって高くないときもありますよね。

そんなときは「小さな目標」を毎日決めるのがおすすめです。

「今日は突きを100回」「形(型)を最後までノーミスで3回打つ」って感じで具体的にしておくと、達成感も味わえます。

そして練習が終わったらカレンダーに○をつけてみる。

「○が増えていくと嬉しくなって、練習をもっとがんばろ!」ってなるんです。

この方法で練習嫌いの子が毎日練習できるようになっていますので、ぜひ試してみてください。

試合1ヶ月前の練習と準備

試合まで残り1ヶ月って聞くと、「えっ、あと1ヶ月しかない!」って焦ってしまう人も多いかもしれません。

でも逆に言えば、「あと1ヶ月もある!」ってことなんですよね。

このタイミングでやることをちゃんと決めておけば、最後までバッチリ仕上げることができます。

だから、試合前の1週間1週間がとっても重要なんです。

一緒に、どんな準備をしていけばいいか、ポイントを見ていきましょう。

- 形(型) と組手の強化

- 体力づくりを強化

- 気持ちの整え方

- お風呂上がりにストレッチ

形(型)と組手の強化

この時期は、「形(型)も組手も、どっちも強化していく」タイミングです。

まず形(型)は、一つ一つの動きをしっかり止めて、きれいに!力強く!って意識して練習させてみてください。

ただ形(型)を覚えて淡々と打つだけじゃなくて、「魅せる形(型)」になってくると、すっごくカッコいい形(型)を打てるようになってきます。

また組手では、「どのタイミングで技を出すか?」っていう“間”がすっごく大事です。

この時期からは、単に技を出すだけでなく、「相手の動きを見て反応する力」を養っていくことが大切です。

あと、お子さんの得意な技があったら、それを磨くというのもめちゃくちゃ良い作戦です。

「この技は絶対決めたい!」っていうのがあると、自信になります。

道場の先生に相談して、お子さんに合った練習を組んでもらうのもオススメです!

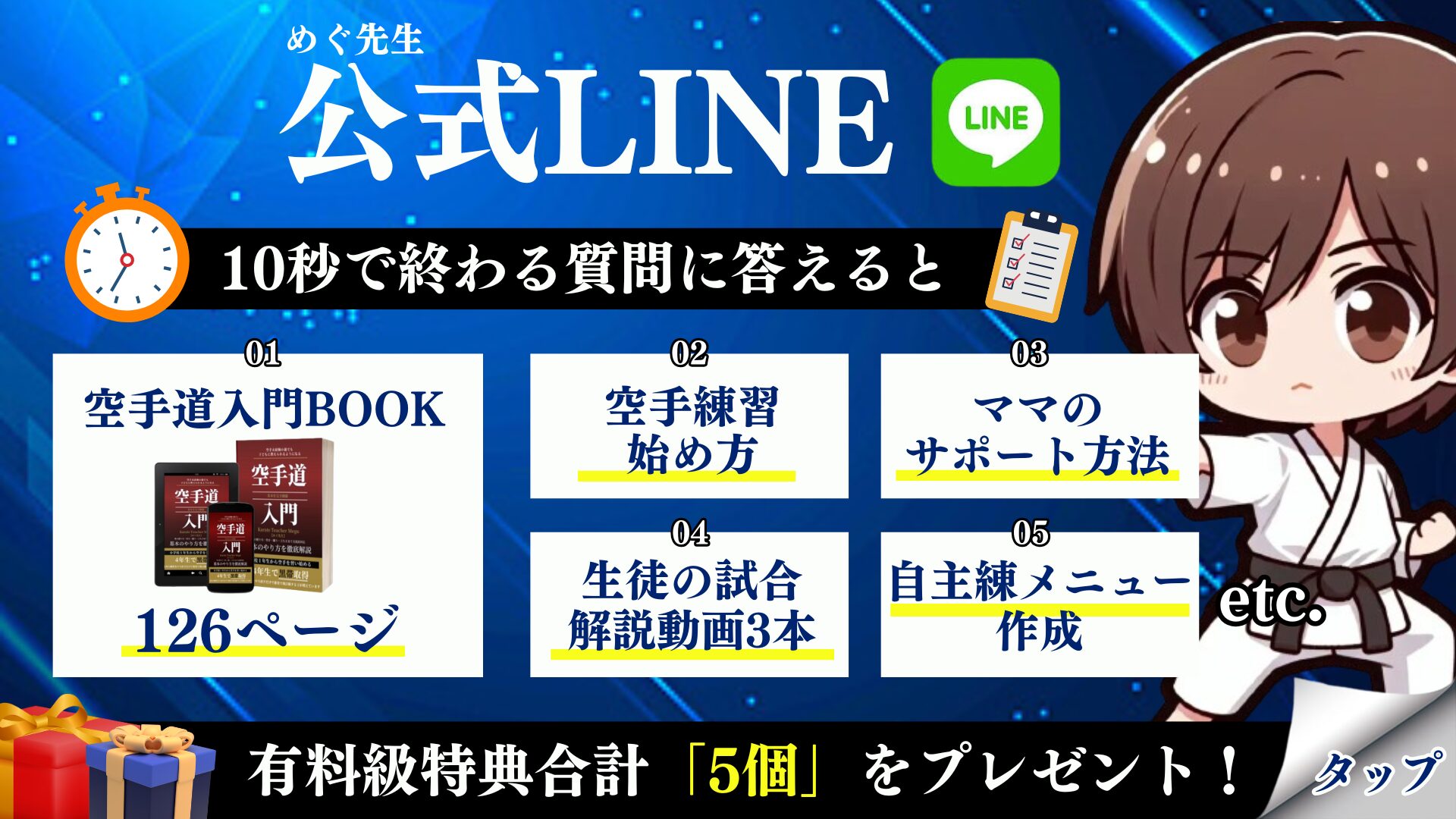

もし道場の先生に相談しづらい場合は、どうぞお気軽に私にご連絡ください。一緒に考えていきましょう。

体力づくりを強化

空手の試合って、短い時間なのにめちゃめちゃ疲れるんですよね。

だから、この1ヶ月でしっかり体力をつけておくと、形(型)も組手も動きが楽になってきます。

まずは、縄跳びとかシャトルランみたいな“息が上がる”運動を週に2~3回は取り入れてみましょう。

心肺機能が上がると、組手試合の後半でもバテずに戦えるようになります。

あと、腕立て・腹筋・スクワットもやっておくと、突きや蹴りが強くなりますよ。

ただし無理しすぎはNGです!疲れてる日は、ストレッチだけでも良いです。

1ヶ月後のお子さんを想像しながら、少しずつ積み重ねていきましょう。

気持ちの整え方

技術や体力と同じくらい大事なのが、心の準備です。

試合が近づいてくると、お子さんが「緊張してきた」「ちゃんとできるかな?」って不安になるの、すっごく分かります!

でも、それって“本気でがんばってる証拠”なんですよね。

私がよくやっていたのは、ノートに「どうなりたいか」を書くことでした。

例えば、「ストレートで勝ちたい」とか「誰もが納得する技を決めたい」といった目標をノートに書き出すことで、モチベーションが一気に高まりました。

さらに、上手な選手の試合映像を見て「自分もこんな風になりたい!」と思うと、モチベーションがぐっと上がってきます。

気持ちがゆらいだ時こそ、お子さんが努力してきたことを思い出してみてくださいね。

心を整えるのも、立派な“練習”のひとつなんですよ。

お風呂上がりのストレッチ

試合の1ヶ月前からは、技術の強化だけでなく、ケガの予防やコンディションの維持にも気を配る必要があります。

その中でも「お風呂上がりのストレッチ」は、非常に効果的な習慣のひとつです。

お風呂上がりは体が温まって筋肉が柔らかくなっているため、ストレッチ効果が高まりやすいタイミングです。

この時間を使って、ゆっくりと筋肉を伸ばすことで、柔軟性が向上し、ケガの予防にもつながります。

- 股関節・ハムストリング・背中・肩周りなど、空手でよく使う部分を中心にストレッチする。

- 息を止めずにゆっくり呼吸しながら、20〜30秒かけてじっくり伸ばす。

- 痛みを感じる手前の“気持ちいい”範囲で行う。

心と体の両面を整えながら、試合当日にベストな状態で臨めるよう準備を進めましょう。

試合直前1週間の過ごし方

試合まであと1週間…!ってなると、いよいよドキドキしてきますよね。

「本当にうまくいくかな?」「準備は足りてるかな?」って不安になるのも、すごく自然なことです。

この1週間を上手に使えば、お子さんは自信を持って試合に臨めるようになります。

練習の強度を少しずつ調整しながら、心も体もベストな状態に仕上げていく時期です。

この時期は、「やりすぎない勇気」も大事にして欲しいです。

ここでは、「試合直前の1週間をどう過ごすか」をテーマに、3つのポイントをご紹介します。

- 練習量の調整と休養のバランス

- 食事と睡眠を整える

- 最終確認のポイント

試合前に焦ってしまうという方は、ぜひチェックしてみてください。

練習量の調整と休養のバランス

試合直前の1週間は、「練習量を減らす=サボり」ではありません。

むしろ、ここで無理してしまうと当日に体が重くなったり、ケガをしてしまうリスクもあるんですよね。

だから試合直前の1週間は、練習を軽めにして、今まで練習してきたことの”確認と調整”をしていきます。

例えば、試合で使う形(型)を1〜2回集中してやる、組手は軽く動きを合わせるだけ、みたいな感じで練習をします。

試合3日前くらいからは、1日完全オフにするのもおすすめです。

体を休めることで回復力が高まって、本番にパワーを出しやすくなります。

私も試合前は「ととのえる週間」って名前つけて、リラックスモードで過ごしてました。

しっかり寝て、ちゃんとご飯食べて、「あとはやるだけ!」って状態にしていきましょう。

食事と睡眠を整える

試合直前の1週間、体の調子を保つためには「食べること」と「寝ること」が本当に大事。

まず食事は、炭水化物・たんぱく質・ビタミンをバランスよくとることを意識してください。

カップラーメンやお菓子ばっかりはNGです!体は食べたもので作られていますからね。

あとは寝る時間。7〜8時間はしっかり寝て、なるべく毎日同じ時間に布団に入るようにしてみてください。

寝る前のスマホはちょっとガマン。代わりに、深呼吸したり、音楽を聴いたりしてリラックスするのもアリです。

私は試合の3日前から「21時には布団」ルールで、めっちゃ調子が良かった思い出があります。

身体を内側から整えておくと、集中力や反応力にも差が出ますよ。

最終確認のポイント

さて、ここからは“忘れ物”をしないようにチェックしていきましょう。

試合前日に「帯がない…」「赤サポがない…」ってならないように、チェックリストを作っておくと良いでしょう。

以下の表、よかったら使ってください。

| 持ち物カテゴリ | 内容 | チェック欄 |

|---|---|---|

| 道着まわり | 上下道着・帯・ゼッケン | □ |

| 防具系 | メンホー・ボディプロテクター・拳サポーター・シンガード/インステップガード・男の子のみ金的サポーター | □ |

| 食べ物&水分 | 水筒・スポドリ・ゼリー・軽食 | □ |

| 応急用 | 絆創膏・マスク・タオル・冷却シート | □ |

試合に必要なものは事前にきちんと準備しておきましょう。それだけで、気持ちにゆとりが生まれます。

試合前日と当日の流れ

ついに試合が明日!ってなると、もうドキドキが止まりませんよね。

でもここで慌ててバタバタすると、本番に響いてしまうかもしれません。

だからこそ、「試合前日と当日の過ごし方」って、ほんとに大事なんです。

ここでは、前日にやっておくべきことと、試合当日の流れをわかりやすく紹介します。

- 前日の過ごし方

- 道着にアイロンをかけて、気持ちもシャキッと

- 試合会場での心構え

自信を持って本番にのぞめるように、それぞれみていきましょう。

前日の過ごし方

試合の前日は、もう「詰め込む練習」日ではありません。

ここは、体と心を整える“リラックスデー”にしておきましょう。

練習するなら、軽めに形(型)を1〜2回確認するくらいで十分です。また組手は、イメトレをするくらいで大丈夫です。

試合前日は練習をするよりも、お風呂でゆっくり温まったり、ストレッチして体をゆるめたりする方が効果的です。

そして、夜のうちに持ち物を全部そろえておくのがポイント。

試合当時の朝に「あれがない!これ忘れてた!」って慌てなくてすみますからね。

あとは、寝る前に「試合楽しもう♪」って自分に声をかけると、ぐっすり眠れちゃいますよ。

前日は“落ち着きと準備”をテーマにしてお子さんと一緒に過ごしてみてくださいね。

道着にアイロンをかけて、気持ちもシャキッと

試合を控えた前日は、持ち物の準備だけでなく、道着のお手入れも大切なポイントです。

特に道着にアイロンをかけて、ピシッと整えておくことは、お子さんの気持ちの切り替えにもつながります。

清潔でシワのない道着を身に着けると、それだけで姿勢や表情も引き締まり、試合に向けての意識が自然と高まってきます。

- 前日のうちに道着にアイロンをかけておくと、当日慌てずに済みます。

- 袖やズボンのラインをまっすぐに整えると、清潔感アップ。

- 名札やゼッケンがある場合は、しっかり取り付け確認も忘れずに。

特に形の試合では、技だけでなく道着の着こなしや身だしなみも評価の対象になることがあります。

ヨレヨレの道着で試合に出ると、どうしても見た目の印象が悪くなってしまいます。

実際、道着の着方ひとつで審判の先生方に「この子はしっかりしているな」「ちょっと自信なさそうだな」といった印象を持たれてしまうこともあります。

相手に実力以上に軽く見られてしまわないためにも、道着は清潔に、ピシッと着こなすことが大切です。

保護者の方も、前日の準備の際にぜひチェックしてあげてください。

試合会場での心構え

試合会場に着いたら、いよいよ本番ムード全開です。

でも、周りの人が強そうに見えても大丈夫。誰でも最初は緊張しています。

まずはお子さんに、深呼吸をゆっくり3回、目を閉じてイメージトレーニングをさせてみてください。

「形(型)がキレよく決まってる自分」「組手で先手をとってる自分」を思い浮かべるだけで、自然と気持ちが整ってくるはずです。

また、お子さんだけの“ルーティン”を持っておくと安心感が生まれます。

例えば「試合前に拳サポーターをぎゅっと握ってから構える」とか、「音楽を1曲聴いてからウォームアップする」とか。

ルーティンって、“いつも通り”を作ってくれるので、本番でも落ち着いて行動できるんですよね。

最後に大事なのは、「お子さん自身を信じること」。ここまで練習してきたんだから、大丈夫です。

試合の勝敗も大事ですが、試合を楽しむということも忘れないでくださいね。

親や先生ができるサポート

空手の試合って、「本人だけががんばるもの…」って思われがちなんですが、実は違うんです。

親や先生のサポートがあるからこそ、子どもたちは自信を持って試合に挑めるんですよ。

特に、初めて試合に出る子にとっては、周りの“安心できる存在”がめちゃくちゃ大きな支えになります。

だからこそ、「どう声をかけるか」「どんなふうに関わるか」がすっごく大切なんです。

ここでは、親御さんや先生にぜひ知っておいてほしい、子どもを応援するポイントを4つ紹介します。

- やる気アップの声かけ

- 緊張をほぐす方法

- 成長を認める言葉

- アドバイスは最小限に

技術よりも、“気持ちのケア”がとっても大事なんです!

やる気アップの声かけ

試合前って、子どもたちはけっこうナーバスになってたりします。

そんなとき、明るい声かけやちょっとしたひと言が、大きなパワーになるんです。

例えば「今日の形(型)、バッチリだったよ!」とか「最近すっごく成長したね」みたいに、具体的にほめてあげるのがポイントです。

「がんばってね」も嬉しいですが、それ以上に「あなたの努力、ちゃんと見てるよ」って伝えてあげてください。

目を見て、笑顔で、優しく声をかけてあげるだけで、心がふわっと落ち着くんです。

結果よりも「ここまでよくがんばったね」って姿勢で接すると、子どもも安心して挑めます。

子どもにプレッシャーをかけすぎず、あたたかい応援を届けてくださいね。

緊張をほぐす方法

試合の朝、子どもの顔がかたくなっていたら、「あ、めっちゃ緊張してるな」って分かりますよね。

そんな時は、練習のことじゃなくて、ちょっと楽しい話題をふってみるのがおすすめです。

例えば「試合が終わったら何を食べたい?」「最近のアニメ見た?」みたいな感じで、空気をふわっと変えてみてください。

それだけでも、表情がちょっとやわらかくなったりするんですよね。

他にも、一緒にストレッチしたり、呼吸を合わせて深呼吸するのも効果アリです。

「緊張するのは、本気だからだね」って伝えてあげると、自分の気持ちを肯定できて安心します。

成長を認める言葉

試合が終わったあと、結果に関係なく、まずは「おつかれさま」「よくがんばったね」と声をかけてあげてください。

勝ったときはもちろん、負けたときほど、努力してきた姿や成長した部分をしっかり認めてあげることがとても大切です。

例えば「最後まで集中して形を打てたね」「組手の技しっかり出せたね」など、できたことを具体的に伝えると、子どもは“ちゃんと見てくれてた”と感じて、次への自信になります。

そして、「次はどんなことをがんばってみようか?」と前向きな話ができれば、気持ちの切り替えもスムーズになります。

試合で悔しい思いをした子どもにとって、そばで気持ちを受け止めてくれる大人の存在は本当に心強いものです。

ですから、結果だけを見て叱ったり、責めたりするのではなく、そっと寄り添ってあげてください。そばにいるだけでも、子どもにとっては十分なサポートになります。

アドバイスは最小限に

試合直前は、子どもが緊張していることも多く、あれこれとアドバイスを詰め込むと、かえって不安をあおってしまうことがあります。

例えば「ここはこうして」「技を忘れないでね」と細かく伝えるよりも、これまでの練習を信じて見守ることが大切です。

本番直前は、“信じて送り出す”モードに切り替えましょう。

「大丈夫。自信を持ってね」と、その一言だけで、子どもの心は落ち着き、自分の力を発揮しやすくなります。

大人の安心した表情や態度が、子どもの精神的な支えになります。ぜひ、試してみてください。

試合後の振り返りと次の目標

試合が終わると、ほっとする気持ちと「もっとできたかも…」って気持ちがいっぺんにきたりしますよね。

でもその気持ち、めちゃくちゃ大事なんです。

勝っても負けても、試合は“成長のヒント”がぎゅっと詰まってるタイミングなんです。

ここでしっかり振り返ることで、お子さんの得意や課題が見えてきて、次へのステップがはっきりします。

このパートでは、試合後にやっておきたい振り返りのやり方と、次の目標の立て方をご紹介します。

- 動画とメモで反省

- 良かった点を整理する

- 次のゴールを決める

同じ負け方を繰り返してしまう子は、試合後の振り返りができていません。次の試合で勝つためにも、振り返りを習慣にしていくことが大切です。

動画とメモで反省

まずおすすめなのが、「試合の様子を動画で振り返ること」です。もし試合の動画を撮っていないという方は今度から試合動画を撮るようにしましょう。

お子さんの技や動きのタイミング、姿勢などをリアルに確認できるため、とても勉強になり、今まで気づかなかったポイントにも気づけるようになります。

「あ、ここちょっと立ち位置ズレているな」とか「ここ、すごく良かったじゃん!」とか気づきがいっぱい出てきます。

動画を見ながら紙やスマホに、「よかったこと」と「直したいこと」をそれぞれ書き出してみましょう。

表にすると、すっごく見やすくておすすめです。

| よかったこと | 直したいこと |

|---|---|

| 落ち着いて技が出せた | 構えが途中で下がっていた |

| 前より声が出せた | 形(型)の入りが少し迷っていた |

「こんなことやらなきゃいけないの?ちょっと面倒だな」と感じる方もいるかもしれません。

でも、例えば学校のテストでお子さんの点数が悪かったら、どうしますか?

たぶん間違えた問題をもう一度解かせて、理解できているか確認して復習させますよね。

空手の試合もそれと同じなんです。

次の試合で同じ負け方をしないために、良かったところや改善点を振り返ることで同じミスをしなくなります。

次の試合の作戦にもつながるんです。

試合の振り返りはネガティブなものではなく、前向きな“分析タイム”なんですよ!これをするかしないかでお子さんの試合結果が大きく変わるといっても過言ではありません。

次の試合で絶対に勝たせたい親御さんは、ぜひ試してみてください。

良かった点を整理する

できていないところ見つけることも大事なことですが、同じくらい「お子さんをほめる」ことも忘れないでくださいね。

試合に出ただけでも、実はすごいことなんです。

その上で「最後まで諦めなかった」とか「挨拶がきちんとできた」とか、ちゃんと成長した部分を見つけてあげましょう。

そして、それを口に出して言ったり、ノートに書いたりしてみてください。

「うちの子、よくやったじゃん!」って思えると、自然と前向きな気持ちになれます。

私も、試合後は「成長日記」って名前のノートにいいことだけ書いてました。

小さなことでも良いので、お子さん自身のがんばり、ちゃんと受けとめてあげてくださいね。

次のゴールを決める

これめちゃくちゃ大事なことなんですが、やっていない方が非常に多いんです。

いきなり「全国大会で優勝する!」のような大きな目標を立てる必要はありません。

「次の試合では先手を取る」や「形(型)をもっとキレよく見せる」など、少し頑張れば達成できそうな目標を立てるのがオススメです。

また、目標には“期限”を決めることで、モチベーションが維持しやすくなります。

例えば、「1ヶ月で蹴りのフォームをきれいにする」とか、カレンダーに目標日を書かせてみてください。

そして、決めたことはノートやスマホに書いて、よく見る場所に貼っておくと忘れなくなります。

試合はゴールじゃなくて、新しいスタート。お子さんのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。

まとめ

今回は、「【完全版】空手試合スケジュールの立て方|初心者でもわかる安心の準備ガイド」についてじっくりご紹介してきました。

少しずつでも準備を重ねていけば、お子さんの自信は必ず育っていきます。

試合はゴールではなく、子どもの成長を確かめる大切な通過点なんです。

うまくいく日も、うまくいかない日も、全部が次につながる大事な一歩です。

だからこそ、お子さんらしいスケジュールとペースで、前に進んでいきましょう。

この記事が少しでもお子さんの試合準備の助けになれば嬉しいです。

これからのあなたとお子さんの挑戦を、心から応援しています。