「空手の教え方って、昔と今でずいぶん変わってきたな」

「道場の先生が厳しすぎて子どもが泣いて帰ってきます」

「もっと1人1人に寄り添った指導をして欲しい」

って思ったこと、ありませんか?

私は元々、組手選手として試合ばかり出ていたんですが、今は形の指導もするようになりました。

その変化には、自分でもビックリしちゃうくらい理由がたくさんありました。

そこで今回は、「いまどきの空手指導のリアル」というテーマをもとに、わたし自身の経験を交えながら、今どんな教え方が求められているのかをわかりやすく紹介していきます。

お子さんと一緒に練習していて「教えるのって難しいな」って感じている方にも、ヒントになる内容をたっぷりお届けしますので、ぜひ最後まで読んでください。

「昔と違う」にはワケがある!空手指導が変わる5つの背景

空手の指導スタイルって、昔と今でだいぶ変わってきましたよね。

「昔はもっと厳しかったのに!」「今の教え方って優しすぎない?」なんて思ったこと、ありませんか?

でも、実はこの変化にはちゃんとした理由があるんです。

ここでは、空手の指導スタイルがどうして変わってきたのか、5つのポイントでわかりやすく紹介していきます。

- 昔と今の価値観の違い

- 安全性への配慮

- 子ども主体の指導

- 競技ルールの変化

- 指導者の世代交代

今の道場がどうなのか見直すきかっけにもなりますので、ぜひ参考にしてみてください。

昔と今の価値観の違い

昔の空手って、とにかく「根性」や「我慢」が大事だ!っていう雰囲気がありましたよね。

「見て覚えろ」「叱られて強くなれ」みたいな指導が当たり前だったんです。

でも今は、「分かりやすく」「楽しく」「自分で考える」ことが重視されるようになりました。

これは学校教育の変化や、社会全体の価値観が柔らかくなってきたこととも関係があるんですよ。

例えば今では、「自分のペースで上達したい」っていう子に合わせた指導が求められています。

だから、空手の先生たちも変わらなきゃいけないんですね。

私も最初は戸惑いましたが、今は「こういう教え方もアリだな」って思えるようになりました。

安全性への配慮

最近の空手では、「ケガをしないこと」がすごく大事にされています。

昔はガチンコの組手が主流で、鼻血や打撲は日常茶飯事。試合中に救急車が来るような場面も珍しくありませんでした。でも今は、そうした大きな怪我で運ばれることは少なくなってきています。

それに昭和の考えで指導をしていると、今の時代はすぐにネットで叩かれ、「空手の問題」として広まることもあります。

だから、顔を守るためのヘッドギアや、やわらかいマットの導入など、安全を考えた設備が増えてきました。

「安全に練習できる。試合ができる」ってことは、小さい子でも安心して続けられるってことです。

私も、教えるときは「ケガゼロで終わろうね」ってよく声をかけてます。

技を学ぶだけじゃなく、安全に楽しむことも、今の空手では大事なポイントなんですよね。

武道だから「怪我や打撲は仕方がないよね」と捉える人もいますが、それがどう感じられるかは人によってめちゃくちゃ変わってきています。

子ども主体の指導

昔は、「先生の言うことが絶対」「とにかく指示に従うのが当たり前」という雰囲気がありました。

でも今の空手では、「子ども自身が考える」ということが大事にされているんです。

例えば、「この技もっと練習したい!」とか「試合に出たいけど不安…」っていう気持ちをちゃんと受け止めてあげる。

その気持ちに寄り添って指導することで、子どもたちのやる気がぐんと上がるんです。

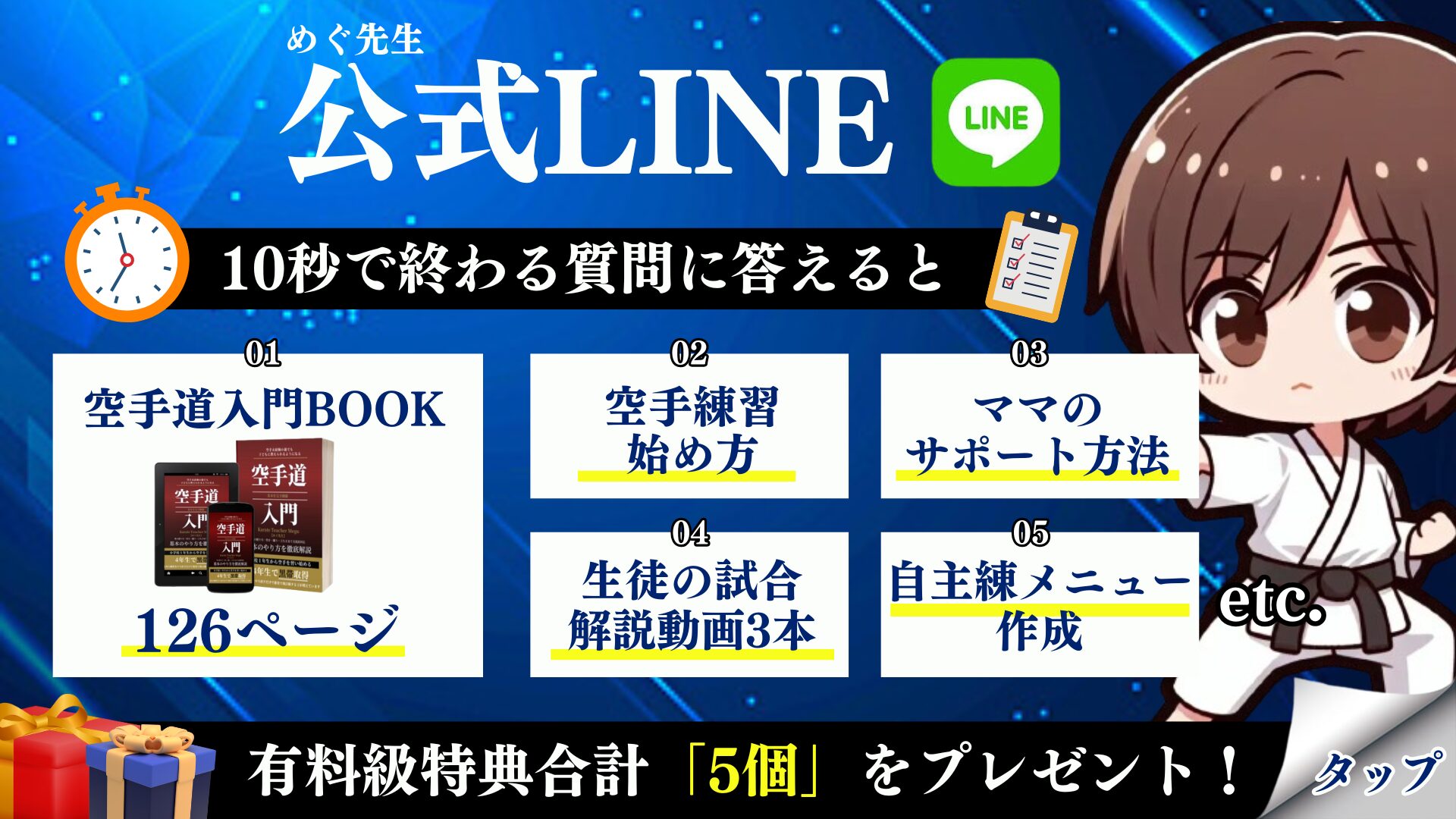

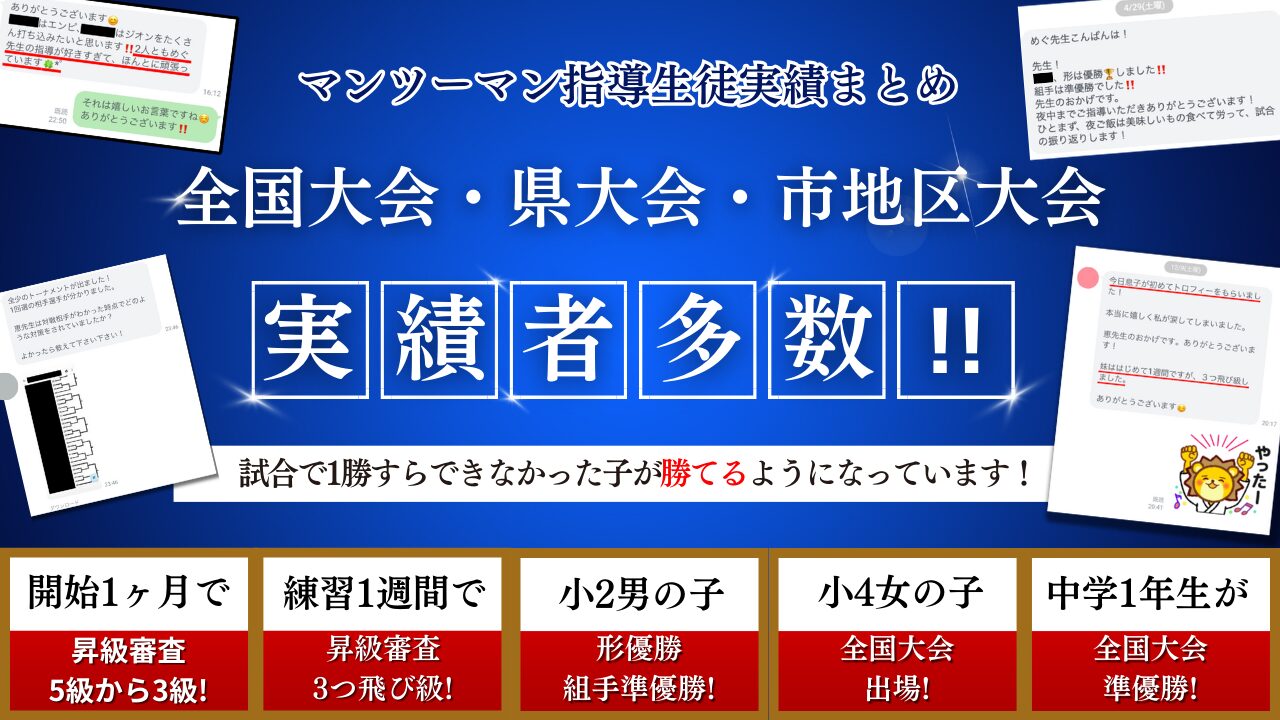

実際、私は生徒と一緒に「今日の目標は何にする?」と決めたり、毎日親御さんとLINEで練習の進捗や自主練の動画を確認して、その子に合った指導を行っています。

その結果、試合で1回戦すら勝てなかった子どもたちが、たったの3ヶ月で初勝利をつかむなど、常識を超えた速さで成長を成し遂げています。

子ども主体の指導スタイルに変えるだけで、驚くほど伸びるんです。このアプローチをもっと多くの人に知ってほしいと感じています。

競技ルールの変化

空手のルールも、変わるのがめちゃくちゃ早くなってきています。

特に形では、「美しさ」や「表現力(見せ方)」が重視されるようになってきました。

「正確な動き」はもちろん大事ですが、それ以上に「どれだけ自分を表現できるか」が勝敗を分けることもあるんですよね。

それにともなって、教える側も「感性」や「創造性」を大切にするようになりました。

「ただ上手い人のマネをする」じゃなくて、「自分らしい形を打とう!」ってアドバイスが増えているんです。

これは本当に面白い変化だと思います。

指導者の世代交代

そして最後は、「先生世代の変化」です。

最近は、20代~30代の若い先生もだんだんと増えてきています。

SNSで情報発信したり、動画を使って教えたりと、めちゃくちゃ柔軟なスタイルが増えてます。

私は、2017年からオンラインで空手を教えてきましたが、ようやく時代がそのスタイルに追いついてきたなと感じています。

それに、同世代だからこそ生徒との距離感も近くて、信頼関係も作りやすいんですよね。

「変わらない良さ」もありますが、「変われる強さ」って、これからの空手ではもっと大事になってくると思っています。

組手選手が形を教えるようになったリアルな4つのきっかけ

「めぐ先生って組手の選手だったんですよね?形は教えていないんですか?」ってよく聞かれるんですが、形も組手も両方教えています。

昔はまさか自分が形の指導をするなんて、思ってもみませんでした。

でも、いろんなことが重なって、気づけば“形の魅力”にどっぷりハマっちゃったんです。

ここでは、そんな私の変化のきっかけを4つ、お話ししていきます。

- 指導法の多様化

- 形の奥深さを実感

- 選手としての限界

- 新しい目標が叶った

指導法の多様化

ひと昔前までは、「組手は組手、形は形」って感じで、分けて考える人が多かったんです。

だから中には「形しか教えられない」という先生もいれば「組手しか教えられない」というような先生もいます。

でも今は、いろんな生徒がいるので、教えるスタイルもひとつじゃ足りないんですよね。

例えば、こんな子がいます。

- 試合で戦うのがちょっと怖い子

- 体が小さいけど、形はキレがある子

- 技を丁寧に覚えるのが得意な子

こういう子たちには、組手だけじゃなく、形を教えることがすごく効果的なんですよ。

そのことに気づいて、「もっと幅広く指導できるようになりたい!」と思ったのが形を教える最初のきっかけでした。

指導の幅が広がると、生徒との関わりももっと楽しくなるんです。

形の奥深さを実感

正直、昔は「形って地味だな~」「基本の練習なんてしたくないよ」って思っていました。

でも、ちょっと真剣に学んでみたら、これがまた…めちゃくちゃ奥が深いんですよ。

ひとつひとつの動きに意味があって、「この動きで相手の腕を制してるんだな」とか「ここで体を引くのは次の動作の準備なんだな」って、考えれば考えるほど面白くなるんです。

例えば、中段受けとかも、意味を理解してやると全然違うんですよ。

「あぁ、形ってこんなに“語りかけてくる”んだ」って思えてから、すっかり好きになりました。

組手とは全く別の、静けさの中に力強さを感じる世界に、今はすっかり引き込まれています。

選手としての限界

この話、ちょっとリアルなんですが…。私は、組手選手として壁にぶつかっていたんです。

中学生の後半から試合に出ても勝てない、ケガが増える、自分の理想とのギャップに押し潰されそうになる毎日。

そんなとき、後輩に「形をちょっと見てくれませんか?」って言われて、軽い気持ちでアドバイスしたんです。

そしたら、すっごく喜んでくれて、しかもその子が地区大会で優勝したんです。

「あ、私、形も教えられるかも」って気づいたんですよね。

小学生の頃から後輩を教える機会はありましたが、自分だけの練習を辞めたことで、誰かの可能性を引き出すことに大きなやりがいを感じるようになりました。

新しい目標が叶った

形を教え始めたら、不思議と「もっと上手に伝えたい!」って気持ちが強くなってきたんです。

組手のときとはまた違うワクワク感があって、教えながら自分の勉強にもなるんですよ。

そして、「形で全国に行ける子を育てたい!」という目標を掲げていましたが、その夢も叶えることができました。

私自身が選手として経験したこと、悩んだこと、うまくいかなかったことも、全部“伝える力”になっているんですよね。

夢って、どんなタイミングでも叶えることができるんだなと実感しています。

だから今は、“形も組手も両方教えられる指導者”として、どんなレベルの子でも勝てる選手に育てられるように努力しています。

形を教えるようになって気づいた3つの大きな変化

組手を中心にやってきた私が形を教えるようになって、いろんな発見がありました。

「教える内容が違うだけかな?」と思っていましたが、ぜんぜんそんなことなかったんです。

ここでは、私が形の指導を通して実感した、3つの大きな“心の変化”をお話ししていきます。

- 技術よりも心を重視

- コミュニケーションが増えた

- 自分の空手を再発見

技術よりも心を重視

最初は「形は動きの正確さがすべて」と思ってたんですけど、それだけじゃなかったんです。

実際に教えてみると、うまく動けなくても“気持ちのこもった形”って、めっちゃ伝わってくるんですよね。

特に小学生の子とかが、真剣な顔で形を打ってる姿を見ると、技術より大事な何かがあるって気づかされます。

例えば、「気迫」「集中」「自分と向き合う姿勢」など、そういう“内側の力”が形にはにじみ出ているんですよね。

だから、技がキレイかどうかより、「その子らしさ」が出てるかのほうが、見ていて感動するんです。

今では、生徒にも「うまさより“想い”をこめてみてね」って伝えるようになりました。

試合で形の上手な子を見ると、まるで目に見えない相手と本気で戦ってるみたいな雰囲気ありますよね。

形って組手の分解なので、ただ決まった動きを淡々とやるだけじゃ試合で勝てないんです。

形の試合では、気迫や集中力、技の意味までちゃんと理解できているのかなど、審判の先生たちに見られています。

だから、動きの「間」や「リズム感」もすごく重要になってくるんです。

コミュニケーションが増えた

組手と違って、形の指導ってすごく“会話”が多いんです。

「この動きってどういう意味?」「次の動作のときの足ってどっち?」みたいな質問がいっぱい出てきて、それがまた楽しい。

生徒たちと一緒に「この技はこういう場面で使うよ」って確認したり、「どこが自信ない?」って聞いてみたり…

ただ教えるだけじゃなくて、一緒に考えながら成長していける感じがすごく良いんです!

気づけば、生徒とLINEのやり取りをするくらい距離がグッと近くなっていました。

今では「先生と話すのが楽しみ!」「めぐ先生に出会えてよかった」と言ってくれる子もいて、あらためて指導は“信頼関係”から始まるものだと実感しています。

自分の空手を再発見

形を教えることで、逆に「自分の空手って、ちゃんとできてたかな?」って考えるようになりました。

前は無意識にやってた動きも、「人に説明しようとすると意外と難しい…!」ってなるんですよね。

それで、動画を見返したり、自分の技を見つめ直す機会が増えました。

そしたら「あれ、これってこんなに深い意味があったの!?」っていう発見がいっぱい出てきたんです。

組手中心だった頃は、正直“形=テスト科目”くらいに思ってたんですけど、今は“自分の表現そのもの”だと思っています。

教えることで、気づけなかった点に気づけるようになりました。

指導スタイルの変化に迷っている人へ!伝えたい3つの安心メッセージ

「昔の教え方と今の教え方、どっちが正しいんだろう?」

「なんだか自分の教え方に自信が持てない…」

そんなふうに感じている人、きっと少なくないと思います。

私も同じように悩んできたからこそ、伝えたいことがあります。

ここでは、そんなあなたに届けたい、安心できるメッセージを3つ紹介します。

- 変わることは悪じゃない

- 大事なのは教える目的

- 自分らしい教え方でOK

空手の経験がない親御さんにとっては、子どもに教えるのって本当に難しく感じますよね。

でも大丈夫、それはみんな同じように感じていることなので心配しないでください。

変わることは悪じゃない

「教え方を変えるって、信念がブレてるってことなのかな…?」って思う人、いませんか?

でも、それってぜんぜん違います。

むしろ「変われる人」って、すっごく強いんですよ。

時代も教え方も、どんどん変わっていくので、それに合わせて自分のスタイルを調整するのって、すごく大切なことなんです。

例えば、今の子たちは「なぜそうするのか?」って理由がわかると、グンと理解度が上がるんですよね。

だから、昔の良い部分は残しつつ、新しいやり方を取り入れていくことは進化なんです。

変わることを恐れずに、自分らしい“今の教え方”を大切にしてください。

大事なのは教える目的

指導スタイルって、いろんな形があっていいと思います。

でも、その根っこにある「目的」がハッキリしていれば、それが一番の軸になるんですよ。

あなたがお子さんに空手を教える理由って、何ですか?

「勝たせたい?続けさせたい?心を育てたい?」など、どれも素敵な理由だと思います。

私は「空手を通じて、精神的にも肉体的にも強くなり、人を思いやれる本当の強さを持った人になってほしい」という気持ちで子どもたちに教えています。

その気持ちがあるから、指導スタイルが変わってもブレないし、生徒にもちゃんと伝わるんです。

“何をどう教えるか”よりも、“なぜ教えるのか”を大切にすれば、お子さんに合ったサポート方法も見えてきますよ。

自分らしい教え方でOK

「あのお父さん・お母さんみたいに上手に教えられない…」って落ち込むこと、ありませんか?

でも、他の誰かになる必要なんて、ぜったいにないんです。

あなたの言葉、あなたの表情、あなたの経験があるからこそ、子どもの心に響くことがあるんですよ。

私も、組手しかやってこなかった頃は、「形なんて教えられないかも…」って不安でいっぱいでした。

でも、自分のペースで伝えていくうちに、「先生の言い方、丁寧でわかりやすい!」って言ってもらえるようになったんです。

それを聞いたとき、「あ、自分のままでいいんだ!」ってすごく救われました。

だからこそ、自分らしさを大切にして、あなたにしかできない関わり方を信じてください。

他の親御さんと比べる必要はありません。お子さんにとっての一番の味方は、あなたしかいませんよ。

これからの空手指導で大切にしたい5つの視点とは?

空手の世界も、時代とともにどんどん変化しています。

「これからの指導って、どんなことを意識すればいいんだろう?」って考えたこと、ありませんか?

そんなあなたに向けて、お子さんのサポートをしていく上で大切だと思う5つの視点を紹介します。

どれも私が教えていて感じた“リアルな気づき”なので、きっと役立つと思います。

- 個性を活かす

- 時代に合わせる柔軟性

- 継続の大切さを伝える

- 目的を作る

- 教えることを楽しむ

ぜひ、参考にしてみてください。

個性を活かす

まず何よりも大切なのが、「その子らしさ」をちゃんと見つけてあげることです。

みんなが同じ型に当てはまる必要なんて、ぜんぜんないんですよ。

例えば、声が大きい子は気迫で勝負できるし、丁寧な子は細かい技で光るし、それぞれの強みがあるんです。

「うちの子、ここがすごいな!」って気づいてあげて、伸ばしてあげるのが、親として一番の喜びだと思います。

私はいつも、「その子のいいところ探し」を意識して見てます。

時代に合わせる柔軟性

最近は、YouTubeで技の研究をしたり、SNSで大会の情報を共有したりする時代になりましたよね。

昔は出稽古やセミナーに行かないと学べなかったような練習やトレーニングも、今はSNSを通して自宅で学べる時代になりました。

努力の方法も、場所も、自分が好きな時に好きなだけ学べ、どんどん自由に練習できるようになっています。

ネットやSNSが普及した今、どんなレベルの子どもにも上達のチャンスが広がっています。

だから指導にも、時代に合わせた工夫がどんどん必要になってきています。

昔の良さを活かしながら、新しい技術を柔軟に取り入れる。そんな在り方が、これからの主流になっていくでしょう。

ひとつのやり方にとらわれず、どんどんチャレンジできる大人になっていきたいですね。

継続の大切さを伝える

空手に限らず、何ごとも「続けること」が一番大事だったりしますよね。

親御さんの中には、「うちの子、試合で勝てないから空手をやめさせようかな」とか、「うちの子、空手に向いていないのかもしれない」と感じて、子どもの大好きな空手を辞めさせようとする方もいらっしゃいます。

でも、それは本当に子どもが望んでいることなのでしょうか?

私たち大人が子どもに伝えるべきことは、「続けることでどんな未来が待っているのか」をしっかりと伝えてあげることだと思っています。

私自身、これまで何度もスランプやケガを経験し空手を辞めたいと思う時期もありましたが、辞めずに続けてきたことこそが、今いちばんの財産になっています。

何かに本気で取り組んだ経験は、子どもたちにとって一生ものの武器になりますし、続けた先にしか見えない景色があるんです。

だからこそ、お子さんには「空手を続ける意味」や「続けることの価値」を、ぜひ伝えてあげて欲しいです。

目的を作る

練習を続けていると、「何のために空手をしているのか」「何のために練習しているのか」、その目的を見失うこともあります。

だからこそ、親御さんはお子さんと一緒に空手を習う「目的」を決めることが大事なんです。

例えば「健康的な体作りをしたい」「大切な人を守れるようになりたい」「自分の意見を言えるようになりたい」など、どんな目的でもOKです。

空手を通して「どうなりたいのか?」という目的があれば、何のために空手をしているのかという迷いも減っていきます。

今空手の練習に迷いがある方は、お子さんと一緒に空手を習い始めた当時のことを思い出してみてください。

それがあなたとお子さんが空手を継続するための目的なんですよ。

教えることを楽しむ

最後に伝えたいのは、お子さんと一緒に練習を楽しむことです。

親が楽しそうにしていると、子どもも自然に「練習って楽しいかも!」って思えるんです。

例えば、ちょっとしたクイズ形式で技を復習したり、親子でチーム戦でやってみたり。

そういう工夫を入れると、空手の自主練がもっともっと楽しくなるはずです。

私自身、「どうやったら子どもたちが楽しく自主練を継続できるようになるのかな」って毎回考えながら練習動画などを作っています。

あなたもぜひ、“練習する楽しさ”を大事にしてみてください。

まとめ

今回は、「「教える」が変わった!組手経験から見えた、いまどきの空手指導のリアル」というテーマで、私自身の経験をもとにお話ししてきました。

昔ながらの教え方から、今どきのやさしくて柔軟な指導スタイルへ。空手も少しずつ進化しているんですね。

組手だけにこだわっていた私が、形を教えるようになって気づいたことは、「教えるって楽しい!」ってこと。

そして、教え方には“正解”がないからこそ、自分らしさを大切にすることがとっても大事なんだと思っています。

今、もし「この教え方でいいのかな?」と迷っている方がいたら、まずは一歩、変化を楽しんでみてください。

あなたにしかできない関わり方が、きっとお子さんの力になります。

これからも、お子さんに寄り添いながらサポートしてあげてくださいね。応援しています!