「練習は頑張ってるのに…なぜ試合で勝てないの?」

「うちの息子は空手歴3年。でも一度も1回戦を突破できていません」

「息子の負けをLINEグループで毎回報告するのが苦痛」

そんなふうに悩んでいるママ、実はたくさんいます。

一生懸命に練習して、涙をこらえながら頑張っている姿を見ていると、何とかしてあげたい気持ちになりますよね。

でも、試合で勝てる子とそうでない子には、実はある“決定的な違い”があるんです。

それは、才能やセンス体格・運動神経などの問題ではありません。

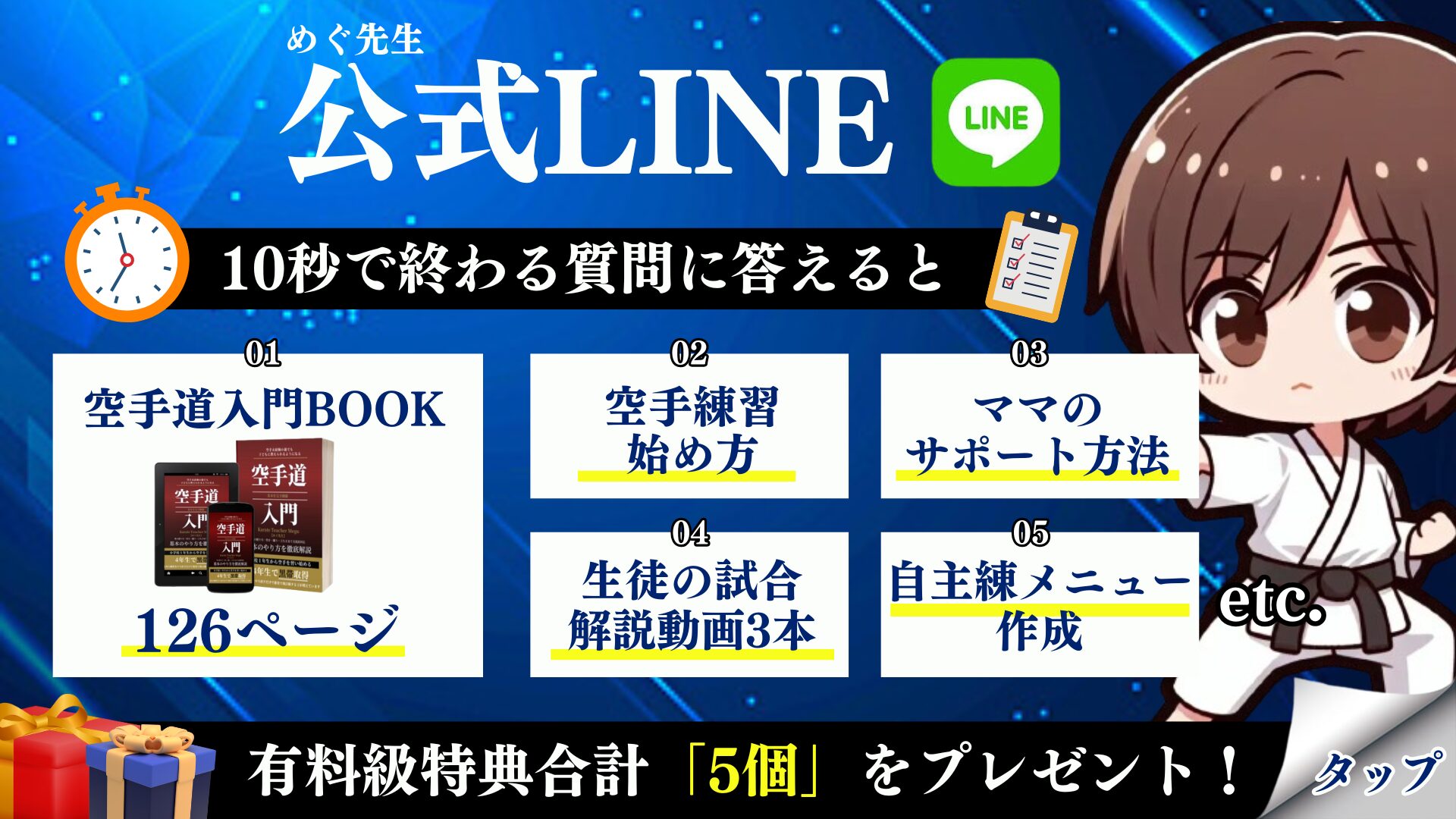

「気持ちの持ち方」や「練習の質」、「親のサポートの仕方」にヒントが隠れているんです。

この記事では、空手で勝てる子の共通点や、負けてしまう理由、そしておうちでできるサポート方法まで、やさしく丁寧に解説していきます。

次の試合で絶対に子どもを勝たせたいと願っているママに、ぜひ読んでほしい内容ですので、最後までご覧ください。

空手の試合で勝てる子と勝てない子の違いとは?

空手の試合で勝てる子と勝てない子では何が違うのでしょうか。

今試合で負け続けてしまっている子でも、試合で勝てる子に変われるヒントを3つ紹介します。

- 勝てる子の特徴

- 試合での心構え

- 練習の質の違い

どんなレベルの子でも今より絶対に上手くなれますので心配しないでください。

勝てる子の特徴

がんばって練習しているのに、「試合になると全然勝てない…」そんな子って意外と多いんです。

一方で、いつも試合で良い成績を出している子には、ちょっとした“共通点”があります。

まずひとつ目は「自信がある」こと。

とはいえ、生まれつきの自信家ってわけじゃありません。

むしろ、日々の小さな「できた!」を積み重ねて、自分にOKを出せるようになったタイプの子が多いんです。

例えば、組手の練習中にうまく避けられたとか、ポイントが取れたとか。

ほんとに些細な成功体験でも、「あ、私ちょっと強くなってるかも!」って思えることが自信につながっていくんです。

そしてもう一つの特徴が、「言い訳をしない」ということです。

うまくいかなかった時も、「あの子が強すぎたから」とか「先生の指示が…」とかじゃなくて、「自分がもっとこうすればよかったな」って思える。

この“自分で考えて前に進む力”、すっごく大切です。

他の道場の先生方ともよく話すんですが、試合で勝てる子って「もっと上手くなるにはどうしたらいいんだろう?」って、自分で考えるクセがついてるんですよね。

ただがむしゃらに動くんじゃなくて、「今日はここを意識してみよう」って、毎回の練習にちゃんと目的を持って取り組んでいるんです。

だからもし、お子さんが自分で考えて行動するのが苦手かもと感じている親御さんは、関連記事「空手で子どもの思考力を伸ばす!集中力・判断力も育つ理由とは?」を参考にしてみてください。

試合での心構え

空手の試合って、試合に出る子どもも緊張するし、見ている親も緊張してしまいますよね。

特に最初のうちは、「頭が真っ白になっちゃった!」って子も多いです。

でも、実は勝てる子って、そういう場面でも心を落ち着けるある工夫をしています。

それは、「試合で勝とう!」よりも「試合を楽しもう」って気持ちで挑んでいるんです。

その方が、プレッシャーに押しつぶされず、いつも通りの動きができるんですよね。

「勝たなきゃ…」と力んでいた頃は緊張ばかり。でも「試合を楽しもう」と思えたら、力が抜けて本来の動きができるようになりました。

その緊張をどう受け止めるかで、試合の空気ってガラッと変わるんです。

だからお子さんに合った緊張のほぐし方も見つけていきましょう。

練習の質の違い

「あの子、毎日真面目に練習しているのに試合になると勝てない」ってあなたの周りにもいませんか?

それ、じつは“練習の質”が関係しているかもしれません。

ただ長時間・回数を増やす練習をするだけじゃ、なかなか強くなれないんです…

大事なのは「どんな意識で取り組んでいるか」なんですよ。

勝ってる子たちは、「昨日よりちょっとでも成長したい!」って気持ちで練習しています。

そのために、自分の弱点をしっかり見つけて、「ここをなおそう」って考えて取り組んでるんですね。

逆に、言われたことをただ繰り返し練習しているだけだと、体は動くようになっても“試合で通用する力”はつきにくいんです。

大事なのは「目的」とその練習をすることにより「どうなれるのか」なんです。ぜひ覚えておいてくださいね。

空手で試合に強い子に共通する3つの力

空手で試合に強い子に共通する3つの力について、わかりやすく紹介していきます。

- 冷静さ

- 判断力

- 切り替え力

どんな子どもにも大切な力ですので、ぜひ身につけていきましょう。

冷静さ

「試合中にあわてちゃって、何もできなかった…」ってこと、お子さんの試合を見ていて感じることはありませんか?

実はこれ、試合に慣れていない子にはよくあることなんです。

でも、試合で強い子って、どんな時も落ち着いて相手の動きを観察しているんですよね。

「今、どんな動きをしてるかな?」「次はどうくるかな?」って、冷静に考えながら動いてるんです。

例えば、試合で手数をめちゃくちゃ出してくる子もいますよね。

でも強い子は、一呼吸おいて“間”を見てから攻めるんです。

この落ち着いた判断が、ポイントにつながっていくんですよ。

こうした冷静さは、日頃の練習から身につけていくことができますので、冷静に相手の動きを見れるように練習していきましょう。

判断力

空手の試合って、ほんとに一瞬の判断が命取りになることもあるんです。

「攻める?引く?避ける?」その判断が1秒でも遅れてしまうと、相手にポイントを取られちゃうこともあります。

だから、強い子ほど「今どう動けばいいか」を瞬時に見抜く力を持っているんです。

じゃあこの判断力、どうやって育てるかというと…やっぱり“実戦経験”がカギなんです。

たくさんの試合形式の練習を通して、「こうきたらこう返す」っていうのを頭の中でイメージしながら実際の組手練習で使ってみる。

練習では失敗しても大丈夫なので、「今攻める」という感覚を養っていきましょう。

切り替え力

組手の試合で相手に先にポイントを取られてしまう「もうダメかも…」って、諦めてしまう子いませんか?

でも、そこで諦めてしまうのはもったいないです。

強い子って、負けたあとでもすぐ「よし、ポイントを取り返すぞ!」って次の動きに切り替えができるんです。

それが「切り替え力」。これ、すっごく大事なスキルなんです。

例えば、試合中にミスしても、「まあいいや、次はうまくやろう」って思える子は、その後の動きもスムーズ。

逆に、いつまでも失敗を引きずってしまうと、動きも重くなっちゃうんです。

この切り替え力って、実は家庭でも育てられます。

日常で「うまくいかなくてもOK」「次があるよ」って声をかけてあげるだけで、子どもはどんどん前向きになれるんです。

親が落ち着いていると、子どもも落ち着く。これ、本当によくあります。

だからぜひ、負けた時こそ“次につながる言葉”をプレゼントしてあげてくださいね。

努力してるのに勝てない子が見落としがちなこと

「あれだけがんばってるのに、なんで勝てないの?」って、つい思っちゃうことありますよね。

でも実は、子どもたちが気づいていない“落とし穴”があるんです。

ここでは、そんな努力の方向がズレてしまっているケースを紹介していきます。

- 緊張対策

- 実戦不足

- 自己肯定感

- 目標設定のズレ

1つ1つみていきますね。

緊張対策

試合で勝てない子の大きな原因、それは「緊張しすぎて動けない」ってことです。

どれだけ練習していても、本番になると頭が真っ白…って、けっこうあるあるなんですよね。

でも、緊張すること自体は悪いことじゃないんです。

むしろ、「うわ~ドキドキする~!」って感じるのは、それだけ本気ってことなんですよね。

だから大事なのは、緊張とうまく付き合うことなんです。

例えば、「試合前は深呼吸を3回する」とか、「グッと手をにぎるルーティンを決める」とか。

こういう“自分だけの落ち着き方”を身につけておくと、安心感につながりますよ。

あとは、親が「緊張してるの?それだけ本気ってことだね!」って声をかけてあげると、子どもはすごく救われます。

緊張を“敵”じゃなくて“味方”にできたら、それだけでぐーんと実力発揮しやすくなるんです。

実戦不足

「どれだけ努力しても試合で結果が出ない」と感じること、ありますよね。

その時、多くの親御さんは「もっと練習が必要だ」「努力が足りない」と感じがちですが、実は、練習不足や努力不足ではなく、練習の中で“実際の試合に近い状況”を再現した練習が足りていないだけなんです。

空手って、形(型)やミット打ちももちろん大事な練習なのですが、組手試合では“相手の動きに合わせて動く力”が必要になってきます。

中には「ミット打ちだけの練習で、実践形式の練習を一度もしたことがありませんでした」と言う親御さんも他道場でいました。

組手は試合形式の練習を通して、間合いや相手との距離感を実際に体験しながら学んでいかないと、なかなか身につかないものなんです。

いろんな相手とたくさん組手の練習をすることで、「この子は〇〇の技が苦手だから、〇〇の技で攻めてみよう」っていうパターンが自然と増えていくんです。

あとは、練習中に、「今日はここが苦手だったな~」って振り返るクセをつけると、成長スピードがぐんと上がります。

道場で実践形式の練習ができない場合は、自主練で親御さんが子どもの練習相手になってあげてください。

自己肯定感

そして実は、見逃されがちだけど超大事なのが「自己肯定感」!

「どうせ自分なんて…」って思ってしまってる子は、勝負の場で自信が持てなくなっちゃうんです。

でも逆に、「自分って案外イケてるかも!」って思える子は、思いきって攻めにいけるんですよね。

じゃあ、自己肯定感ってどうやって育てたらいいの?って話ですが…

答えはシンプルで、「結果じゃなくて、努力や姿勢を褒める」ことなんです。

例えば、「負けちゃったけど、最後まで逃げなかったのスゴイよ!」とか、「めっちゃ声出してたね!かっこよかった!」とか。

こんなふうに“行動”を見てあげると、子どもは「自分は認められてる」って思えるんです。

自己肯定感は、急に大きく高まるものではありませんが、毎日のちょっとした「頑張っているね」の言葉が少しずつ積み重なって育っていきます。

子どもたちの自信は、毎日の親のちょっとした言葉から育まれていくものです。そう思うと、使う言葉がいかに大切かがよくわかりますよね。

目標設定のズレ

実はこれ、けっこう見落とされがちなんです…

「がんばっているのに結果が出ない」子の中には、“目標の立て方”がちょっとズレているケースもあります。

例えば、「次の大会で優勝する!」っていう高すぎる目標だけを掲げてしまうと、1回戦で負けた時に自信がガクンと下がっちゃいます。

もちろん大きな夢を持つことは素敵なことなんですが、大事なのは“今の自分もレベルに合った一歩”を目指すことです。

「まずは組手の試合で1ポイント取る」「形・組手の試合で1回戦は突破する」っていう、ちょっとがんばれば届きそうな目標の方が、達成感も得やすいです。

その達成感が「自分にもできるんだ!」という自信を育んでくれます。

小さな目標をひとつずつ達成していくことで、最終的には大きな夢を実現することができるんです。

まずは、お子さんと一緒に小さな目標を立ててみましょう。

空手で勝てる子を育てる親のサポート術

長年空手を習っていてお子さんが試合で勝てないと「どうやったらうちの子も試合で勝てるようになるの?」と悩むこともありますよね。

そう思ったとき、実は親の関わり方がめちゃくちゃ大事だったりします。

今回は、おうちでできるサポートのコツをわかりやすくご紹介します。

- 気持ちの支え

- 試合後の声かけ

- 家庭での過ごし方

すぐにできることばかりですので、ぜひ試してみてください。

気持ちの支え

まずは「気持ちのサポート」が一番の土台です。

子どもって、実は自分が思っている以上にプレッシャーを感じているんです。

特に試合前なんて、ドキドキが止まらなくて眠れない子もいるくらい。

そんな時に「あなたなら大丈夫」「いつも応援してるよ」って声をかけてもらえると、グッと安心できるんですよね。

それだけで、「よし、がんばってみよう」って前向きになれるから不思議なんです。

そして、何より大切なのは「結果よりプロセスを見てあげる」こと。

勝った・負けたよりも、「一生懸命やってたね」「最後まであきらめなかったね」って声かけが、子どもを支えるエネルギーになります。

試合後の声かけ

試合が終わった直後の声って、実はものすごく影響力があるんです。

どんなにがんばっても、もし最初の一言が「なんで負けたの?」だったら…ちょっとつらいですよね。

私も子どもの頃、負けたときに父から怒られることがよくありました。でも心の中では、“そんなふうに言ってほしいわけじゃないのに…”と思っていました。

だからまずは、「おつかれさま!よくがんばったね」って労いの言葉からスタートしてみてください。

そのひとことだけで、子どもの心はふっと軽くなるんです。

負けて悔しい気持ちは子ども自身が一番よくわかっています。

だからこそ、頭ごなしに怒るのではなくて、『ここはうまくいったね』『次はどうしたい?』って、未来につながる会話ができると、子どもにとっても励みになります。

大事なのは、親が答えを教えることではなくて、子どもが自分の言葉で考えられるようにそっと見守ることなんです。

ぜひ試合終わりに試してみてくださいね!

家庭での過ごし方

そして忘れちゃいけないのが、「家庭の雰囲気」です。

空手って、道場だけで完結するものじゃありません。

家でもちょっとした工夫や関わり方で、子どもの力はグンと伸びていくんですよ。

例えば、「今日はどんな練習したの?」「先生なんて言ってた?」って会話をするだけでも、子どもは「ちゃんと見てもらえてる」って思えるんです。

あとは、ごはんや睡眠などの生活リズムを整えてあげるのも、実は立派なサポートなんですよ。

おうちが安心できる場所だと、子どもは心も体もパワーをチャージできます。

だからこそ、空手のサポーターとして、ぜひ「寄り添う姿勢」を大切にしてみてください。

空手の試合に勝てない悩みを乗り越える方法

「また試合で負けちゃった…」と落ち込んでいるわが子を見るのは、親としてもつらいものですよね。

でも、勝てない経験には、実は大きな意味があります。

ここでは、その悩みを“成長のチャンス”に変えるための考え方やコツをご紹介していきます。

- 負けから学ぶ力

- 小さな成功体験

- 心の成長

負けから学ぶ力

あなたは「負けること=悪いこと」って思っていませんか?

でも実は、負ける経験こそが子どもを強くするんです。

「なんで負けたのかな?」「次はどうすればいいかな?」って考えることで、自分の課題に気づけるようになります。

そして、その気づきを“次につなげる力”が、試合で勝つ力へと育っていくんですよ。

例えば、「あの時もっと前に出てたら…」という反省が、次の試合では実行につながったりします。

こうやって“負け”を学びに変えられる子は、どんどん強くなっていくんです。

だから親御さんはお子さんが試合で負けてしまったとしても、「どうだった?何か気づいたことある?」とやさしく声をかけてあげることが大切です。

試合で負けたことだけを責めるんじゃなくて、一緒に振り返るような声かけが、子どもにとって大きな支えになります。

小さな成功体験

試合で勝てない時期が続くと、自信をなくしてしまうこともあります。

そんなときに効果的なのが、「小さな成功体験を積ませること」です。

例えば、「試合中に声がしっかり出せた」とか「組手試合で1ポイント取れた」とか。

どんなに小さなことでも、「できた!」って思える瞬間を意識的に増やしてあげると、子どもはどんどん前向きになります。

そして、それをしっかり認めてあげるのが親の役目なんですよね。

「あの瞬間、すごくよかったよ!」「自分で気づいて動けたの、かっこよかったね」ってどんどんお子さんに言ってあげてください。

その積み重ねが、“自信”という大きな土台をつくっていきます。

成功体験は、勝った回数以上に大切な“心の栄養”になります。だからこそ、日々の中で小さな成功を積み重ねていくことが大事なんです。

今日から少しずつ小さな成功体験を増やしていきましょう。

心の成長

空手って、技を競うスポーツ(武道)だけじゃなくて、“心を育てる道”でもあります。

試合に勝ったか負けたかも大事ですが、それ以上に「どんな姿勢で挑んだか」がもっと大切です。

「礼をする、相手を敬う、最後まで諦めない」、そういう姿勢が身につくのが、空手の良いところなんです。

例えば、悔しくて泣きながらも最後まで戦ったこと。自分より強い相手にも逃げずに立ち向かったこと。

それってもう、立派な“心の成長”だと思いませんか。

親がそういう部分を見逃さずに、「あの姿、本当に感動したよ」って伝えてあげると、子どもはものすごく嬉しいんです。

空手を通じて育った心の強さは、一生ものの宝物になります。

空手が教えてくれる勝ち負け以上の価値

空手を続けていると、どうしても「試合で勝つこと」ばかりに意識が向いてしまいがちです。

でも実は、空手ってそれ以上に大切なことを、たくさん教えてくれるんです。

勝ち負けだけじゃ測れない“本当の価値”を5つ紹介します。

- 礼儀や人間力

- 努力の肯定

- 自信の育成

- やり抜く力が身に付く

- 相手の気持ちが考えられる子になる

これらの力は、空手だけでなく学校や他の習い事など、さまざまな場面で活かせる大切な力です。ぜひ身につけていきましょう。

礼儀や人間力

空手って、ただ技を磨く武道(スポーツ)ではありません。

「始まり」と「終わり」にしっかり礼をする。対戦相手に敬意を持つ。

仲間と高め合いながら自分を成長させていくなど。

そんな“礼儀”や“人としての姿勢”を、自然と学べるのが空手の凄いところ。

普段はちょっぴりおちゃらけている子でも、道場ではピシッと礼をして、先生の話を真剣に聞いてる。

そんな姿を見ると、「あ、この子こんなふうに成長してたんだ」ってジーンとくることってありませんか?

空手は“強さ”だけじゃなく、“相手に敬意を払う”や“責任感”も育ててくれます。

これって、お子さんが大人になってもずっと役に立つ力だと思うんです。

だから空手を通して、礼儀や思いやりなど、“人として大切なこと”も身につけていって欲しいなと思っています。

努力の肯定

空手の稽古を重ねる日々は、楽なことばかりじゃないですよね。

暑い日も寒い日も練習して、時には泣いて、悔しい思いもたくさんして。

でも、そのすべての時間が「努力するってかっこいい」と教えてくれるんです。

例え結果がすぐに出なくても、「あのとき、ちゃんとがんばった自分がいた」って思えること。

それが“自己肯定感”にもつながっていきます。

親として大切なのは、子どもが努力している姿をしっかり見てあげて、「すごいね」「がんばってるね」と声に出して伝えてあげること。そんな言葉が、子どもの心の栄養になるんです。

自信の育成

空手がくれる最大のプレゼントは、「自信」かもしれません。

それは、誰かに勝ったから手に入るものじゃなくて、「あの時、あきらめなかった」「がんばりきった」という経験から生まれる“本物の自信”です。

「自分はちゃんと努力できる」「またチャレンジしてみよう」など。

そう感じられる力が育ったとき、それは空手を通じて手にした、何にも代えがたい大切な宝物になります。

この自信は、学校生活でも、将来の社会でも、きっと子どもを支えてくれるはず。

空手を通して得られるのは、勝ち負け以上に、これからを生きていく力なんです。

だからこそ、お子さんが試合で勝てなかったとしても、「空手を続けてきてよかった」と思えるように、親としてそっとサポートしてあげる存在になれるよう心がけていきましょう。

やり抜く力が身に付く

空手は、すぐに結果が出るものではありません。

毎日のコツコツとした稽古の積み重ねが、少しずつ力になっていきます。

試合で負けたとしても、挑戦を続けることで「続ける力」が育ちます。

練習をしていると途中で心が折れそうになることもあるでしょう。

空手を辞めたいと思う日もあるかもしれません。

でも、人生は思い通りにいかないことの連続です。

空手を通して、困難に立ち向かい、乗り越える経験が、やがて受験や就職などにも生きてきます。

小さい頃に「最後までやり抜いた経験」がある人は、大人になってからも粘り強く物事に取り組む力を持っています。

実際に、そんな子どもたちが社会に出た後もその力を発揮しているのを、身近で見てきました。

空手の勝敗も大切ですが、それよりも「続ける力」のほうが、どの分野でも重要だと感じています。

相手の気持ちが考えられる子になる

空手は、礼儀や敬意を大切にする武道です。

試合の前後には、必ず相手に礼をする習慣があります。この礼には、「相手も同じように努力してきた仲間である」という意味が込められています。

勝ち負けだけにとらわれず、相手の努力や気持ちを尊重する心が育まれていきます。

そうした思いやりの姿勢は、日常生活にもきっと良い影響を与えてくれるでしょう。

普段の人との関わりの中でも、相手への敬意や感謝を忘れずに接することができるようになるはずです。

まとめ

今回は、空手の試合でなかなか勝てないお子さんと向き合うママへ向けて、「子どもが空手の試合で勝てない理由と勝てる子に育てる親の接し方」というテーマでお話をしてきました。

大切なのは、ただ技術を磨くだけではなく、「気持ちの持ち方」や「心の成長」を支えてあげることです。

空手は、勝つためだけの武道(スポーツ)ではなく、人として大きく育つための“道”でもあります。

試合の結果に一喜一憂してしまう日もあると思いますが、毎日のがんばりを見守り、寄り添うだけで、子どもはしっかり前に進んでいきます。

親の応援は、子どもにとっていちばんのエネルギーです。

これからも、一緒に笑ったり悔しがったりしながら、空手を通してたくさんの成長を見つけていきましょうね。